中国网 杨佳 孙磊 摄影报道

中华大地幅员辽阔,历史悠久,文化灿烂。黄河、长江流域孕育出多民族融合的中华文化,以其悠久的历史、丰富而绚丽的内涵、鲜明而独特的风格,显示出顽强的生命力和无穷的魅力。

近日,记者走进青海省海东市循化撒拉族自治县(后简称循化县),探寻在这大山里、大河旁发生的“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”的中国故事。

大河旁他们传承民族技艺 赓续传统文化

一位非遗传承人自费搭建家中“民俗博物馆”

黄河水在高原峡谷中奔腾,在积石峡水库变得碧波荡漾。

在积石峡水电站附近的山腰上有个百年传统村落——塔沙坡村。

村里有百十来户人家,房屋依地势而建,周围梯田环绕。

记者来到塔沙坡村时,不少村民家中正在修缮房屋,修复“12·18”积石山县地震带来的影响。

村中的一座篱笆楼十分引人注目。

走近看,小楼木质门窗、砖石基底,大部分墙体是深色枝条编制,有横木为骨架,内部抹以草泥……

这篱笆楼是马建新的家,他自豪地告诉记者,篱笆楼在地震中安然无恙。

篱笆楼是撒拉族的古民居,因其独特的建设工艺而闻名。

门前屋檐下的木牌匾上写着“撒拉族服饰传习所”,这是马建新的工作室,他是撒拉族服饰国家级非遗传承人。

“吱呦呦”,随着沉重的木门打开,如穿越时间隧道,乡村生活气息扑面而来。

院中浓密的绿叶遮住了夏日的阳光,树荫下停放着马车和待客的桌椅。院内摆放着田间用的耧耙、背水用的木桶、吹火用的风箱。墙上挂着煤油灯、打碾用的连枷、背草用的筐篓、砍柴用的斧头、耕地用的铧犁、木工用的推刨……俨然一个民族农耕文化展。

这些物件都是马建新自费收集积攒起来的。他说,“这些生活用品,更多的是表现一种技艺(手艺)。”

“介绍我们撒拉族传统文化时,有时候文字说不清楚”,马建新说,“我就把实物摆在这,让它去说话。”

他指着墙上的耕地用的铧犁说,一位访客曾质疑这是撒拉族使用的农具。说着马建新转身进屋,拿出一本画册,翻出一张黑白老照片,画面里正是撒拉人用铧犁耕地的场景。马建新有一个书柜,上面摆满是撒拉族文化相关的书籍。

随着农业机械化生产的普及,很多传统的生活用品和生产工具慢慢地消失在人们的视野。

清风徐来,庭院花圃中的花卉轻轻摇曳。马建新伸手摘下枝头的李子给记者,果子香甜。

“要了解撒拉族传统文化,首先就要知道我们的祖先住什么样的房子,穿什么样的服饰,用什么样的工具”,马建新站在篱笆楼前对记者说。

楼的二层就是“撒拉族服饰传习所”的工作室。屋里挂满了撒拉族最古老的着装。有毡衣、褐衣、皮袄、麻衣、六角帽、草编帽,还摆放着毡靴、洛踢鞋、麻鞋、绣花鞋、小脚鞋等。

马建新特地换上了黑色的长袍马褂,详细地向记者讲述服饰布料和款式上的民族特色。

祖辈们手把手相传的手工艺,口口相传的民间故事伴随着马建新的成长过程和生活起居。这些技艺和记忆是马建新剪不断的乡愁,他一直希望能把民族的根系保住,赓续传承传统文化。

在政府文化项目的扶持下,他把家里打造成了民族文化的博物馆。将服饰文化融入民族历史的背景当中,把故事讲得生动、立体。

马建新的工作室,时常会有专家学者和游客前来参观访问,他敞开大门欢迎。有时间,马建新也会外出授课,传授服饰文化和制作技艺。

他想让子孙后代也知道先民是怎么生活的,想让更多的人了解撒拉族和他们的历史文化。

参观完院子,马建新带着记者穿过村子,来到了村外的一个制高点。望着远处的山峦,峡谷,水库。马建新挥手一指,“那里是一座烽火台,过去……”

大山里他坚守教育事业 续写新时代的“许乎关系”

一位藏族老师用汉语教了三十多年撒拉族学生

在眼前这绿草茵茵的山坳里,有一条依稀可辨的小径。这条路是完么仁增用双脚12年踏出来的。

这条山路蜿蜒,约有7公里。路的一头连着道帏乡牙木村,另一头是白庄镇来塘村;一边是山顶挂着经幡,院里煨桑的藏族村庄,一边是撒拉族聚居的村落。

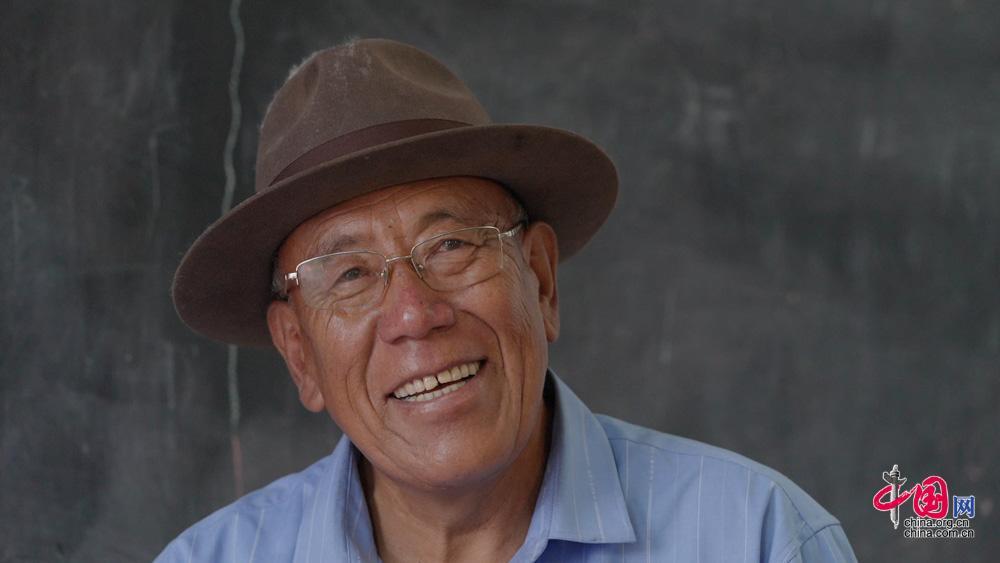

完么仁增身材魁梧,穿着蓝色的衬衣,头戴褐色的毛呢帽,矫健地走在山路上,一转眼便消失在山坳中。

这两个村庄都隶属循化县,位于青海省东部,祁连山支脉拉鸡山东端。

雨后的大山云雾缭绕,绿草更加青翠,黑色的牦牛在天边晃动,星点般的羊群在青山里浮动。

如今,60岁的完么仁增依旧来往于两个村子,只是骑上了摩托车。

今天赶上修路,他走回了山间小道,去来塘村。路的那一头,是他坚持了30多年的事业——教书育人。

刚进村,还没走到学校,马从梅家的孩子看到完么仁增就喊,“老师!老师来看我们啦!”手里还攥着奶瓶。看到有记者跟在后边,孩子又害羞地跑回了奶奶的身边。

完么仁增用撒拉语跟马从梅熟络地打招呼聊天,身边的孩子是他的学生。

1990年,完么仁增到来塘村教书时,学校正处于关闭状态,开学时,共有29名学生前来报到。

来塘村是撒拉族聚居地,村民之间至今还保持着撒拉语交流的传统。那时的完么仁增,还只会汉语和藏语,而来塘村的村民也对藏语和汉语一窍不通。

完么仁增用了两年多的时间,边教边学,掌握了撒拉语。

进入来塘学校蓝色的大门,映入眼帘的是郁郁葱葱的花坛和明黄色墙面的教室,教室门口一侧是滑梯。

走进教室,黑板上用粉笔写着放假通知。学校里的工作事无巨细,完么仁增身兼数职,既是课堂上教学的老师,又是管理整个学校的校长。一个高大的身影,撑起了整个学校。

教室旁边的小房间是办公室兼住所。书架上红彤彤的荣誉证书和绶带格外抢眼。然而,最让完么仁增引以为豪的还是教学成绩。

在白庄镇几十所学校里,平塘学校在数学统考中曾多次取得过第一名的好成绩。说着,完么仁增拿出两个文件包,翻出几十本荣誉证书。

这些年,完么仁增教过的学生已经有200多名。他自豪地告诉记者,他的学生里有8名考上了大学,近些年都已经毕业工作。

完么仁增告诉记者,他有大多数学生的联系方式。逢年过节,学生们都会打电话给老师送祝福,也会邀请老师见证人生大事。

在来塘村教学,完么仁增一待就是34年。如今,在教室上课的学生里不乏“学二代”。

走出教室,学校的花坛里满是盛开的花朵,五星红旗在学校的旗杆上迎风飘扬。

离开时,完么仁增刚锁上了学校的大门,等在门外的马从梅便迎了上来,邀请老师到家里吃饭。

来塘村不大,只有几十户人家。在村里教学三十多年的时间,完么仁增熟悉每一户人家。

完么仁增并没有见外,马从梅的家就在回牙木村的路上。

走在村里,完么仁增告诉记者,易地搬迁让村子里只剩下几户人家,只要有一个学生,他就会坚守这所学校。

多民族交流交往交融 不断铸牢中华民族共同体意识

大山大河旁 他用文字描绘时代变迁中的撒拉人

奔腾的黄河水贯穿循化县城。在群山绿水环绕的清水乡,记者采访到了撒拉族作家韩庆功。

“我们的祖先来自遥远的中亚地区,在青藏高原与黄土高原连接地带安定下来。那时候还叫撒拉尔,直到1954年,新中国给了我们一个响亮的名字‘撒拉族’,从此撒拉族就获得了新生。”韩庆功将民族历史向记者娓娓道来。

2017年,循化撒拉族自治县率先脱贫,成为全国首个少数民族区域性整体脱贫摘帽的县域。韩庆功说,“我们跟上了中华民族伟大复兴的历史进程,完成了第一个百年奋斗目标。”

登上观景台远眺,潺潺的黄河水在这里拐了一个弯。

作为一位文人,韩庆功自觉身负文化使命,要将撒拉族从摇篮到分布的这段历史用小说的形式呈现出来。这便是百万字的长篇小说《黄河从这里拐弯》的缘起。

望着眼前的清水湾,韩庆功接着讲述这部长篇小说题目的由来。

小说原名叫《撒拉像》,创作逐渐深入,内容从50万字不断攀升至240万字,在此过程中,韩庆功受到了一位友人的启示,想要更换一个更响亮的名字。

为此,韩

浏览量:

3661

浏览量:

3661