|

中国画《游客参观故宫博物院展览》,作者为王宓、彭华竞。 |

|

中国画《蜀栈行旅图》(局部),作者为清代袁耀。 |

暑期到来,人们纷纷走出家门,拥抱“诗和远方”。旅行,是画家的写生方式,也是美术创作的重要题材。从古代的“行旅图”“纪游图”等,到当代表现文化和旅游深度融合发展的多元创作,画家们将新鲜见闻、审美观念与人文思考融入笔端,使一幅幅作品既为时代留下生动视觉图像,也拓展了美术创作的形式与内涵。今天,本版约请两位专家学者,品读古今有关旅行的美术佳作,感悟蕴藏其中的文化魅力。

——编 者

描绘文旅融合新气象

杨东谕

当下,文化和旅游深度融合发展步伐加快,一批美术工作者敏锐关注到文旅融合高质量发展的新气象,以饱满的创作热情、深刻的生活观察和丰富的艺术语言,创作了不少美术佳作。

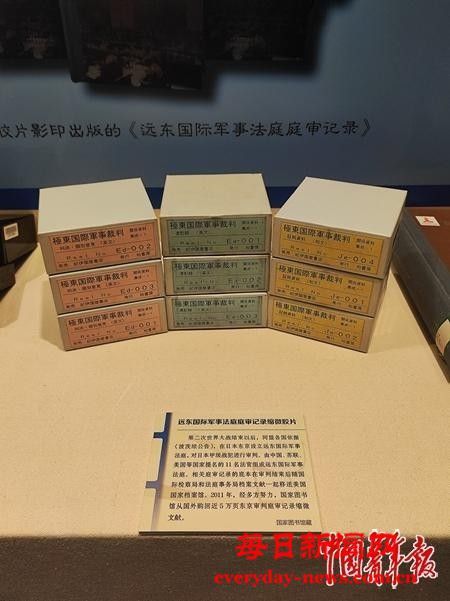

在许多地方,参观博物馆、美术馆、纪念馆等已成为大众出游的必选项目,美术工作者用画笔记录下公共文化空间的时代新貌。其中,围绕红色文旅展开的美术创作,折射出红色资源“活”起来的生动实践。比如,李前油画《中共一大纪念馆开馆》,以写实的艺术语言展现中共一大纪念馆建成开放的盛况,传承红色文化基因。还有不少美术工作者走进红色圣地,聆听革命故事,重温峥嵘岁月,以采风写生的方式记录红色研学、红色演艺等新业态。像胡建成油画《遵义会议精神代代相传》,以粗犷概括的笔触表现了一群年轻人集体参观遵义会议纪念馆的场景。源自日常生活又富有精神感召力的画面,引发观众情感共鸣。

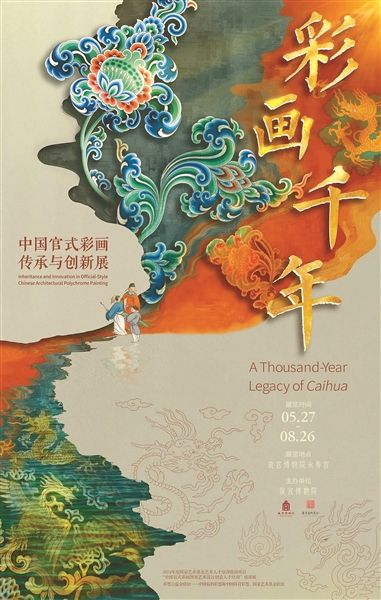

博物馆IP的打造、博物馆功能的细分、博物馆集群的构建等新实践,既为文旅融合开辟新空间,也为美术创作带来新灵感。韦萍《上海博物馆东馆欢迎您》以版画形式表现了新建成的上海博物馆东馆一角。创作者通过广场上的游人、飞翔的风筝、悠闲的小鸟等意象,凸显该馆的公共教育和休闲功能。背景中的《兰亭序》书法作品则强化了该馆的文化艺术属性。对“博物馆+”模式的探索,也在美术作品中得到艺术化呈现。刘畅中国画《博物馆之城》构思巧妙,通过人物、文物、场馆相叠加的组合式场景,展现了古都西安持续升温的旅游热。还有一些画作聚焦数字技术在博物馆、美术馆中的应用,以生动的图像叙事彰显文旅融合中的科技亮点,反映了艺术创造正向着丰富多彩的社会生活敞开。

近年来,许多城市积极开发夜游项目,以文旅融合点亮夜间经济。朱沙油画《夜游锦江》表现的正是四川成都的夜间水上游船项目。创作者以俯瞰的视角、浓重的色调描绘了夜幕降临时几艘游船在锦江上徐徐前行的画面,岸边星星点点的灯光为作品增添暖意。画中,传统游江文化与现代城市景观的呼应,彰显历史与现代、文化与旅游的融合之美。通过组织艺术节、文化体验活动等方式聚合地方文旅资源,也是吸引各地游客、带动经济发展的重要手段。譬如,江西抚州连续多年举办汤显祖戏剧节,许多当地美术工作者据此创作同题作品。像曾群浪、叶小军、邓陆军、何树敏合作的油画《汤显祖戏剧节》,集中呈现了东西方具有代表性的戏剧人物形象,画中涌动着戏剧文化交流互鉴的活力。

乡村积淀着深厚的乡土文化与民俗传统,大量非遗资源不仅构建起中华民族的精神纽带,更赋能乡村文旅融合发展,助力乡村全面振兴。许多美术工作者走进田间地头,从火热生活中提炼主题、萃取题材。王潇中国画《梨园喜入村》以戏曲下乡为主题,通过对人物情态的生动刻画,折射出群众高涨的文化热情。魏占明、梁晋合作的油画《社火系列之二》则表现了人们观看农村社火表演的场景。这些画作既唤起大众的文化记忆,也凸显非遗资源在提升旅游附加值方面的重要作用。

拥抱自然,在休闲中体悟生态文化,也是文旅深度融合发展的重要面向。像露营、野餐等新消费热点,正在促生文旅新风口。金巨剑水彩画《湖光》、高凯中国画《春天的约会》等作品,均表现了人们在户外野餐的闲适场景,色彩清新,充满生活气息,展开了生态文旅新画卷。周仲铭版画《在希望的田野上》则取材于农业观光项目。作品以观景栈桥和赏花的人群作为主体,金黄色的油菜花田延伸至天边,描绘出一派生机盎然之景。

以文塑旅、以旅彰文,文旅深度融合拓展了新时代美术创作的题材内容,美术作品也记录着文旅深度融合进程。艺耕不辍、履践致远,美术工作者正接续描绘文旅融合新气象。

(作者为北京语言大学艺术学院副教授)

于古画中旅行 览山河之胜景

许 彤

明代董其昌在《画旨》中写道:“读万卷书,行万里路,胸中脱去尘浊,自然丘壑内营”。古往今来,“行万里路”既是人们认识世界、修炼内心的重要方式,也为画家提供了丰富的创作灵感。在中国古代绘画中,有许多描绘真实景致的纪游山水之作。这些画作不仅为今人了解古代社会生活提供宝贵图像资料,更反映了中国画特别是山水画,在题材内容、表现手法、审美意涵等方面的演变。

“纸寿千年,绢保八百”。我国许多早期绘画难以流传至今,但据文献可知,早在六朝时期已有表现行旅见闻或场景的绘画。比如,南朝宋宗炳好山水、爱远游,曾“西陟荆巫,南登衡岳”,“凡所游履,皆图之于室”,并由此提出于画中“澄怀观道,卧以游之”的美学理念。隋代展子虔《游春图》,则是现存较早描绘古人游山玩水之乐的画作。画中山清水秀、风和日丽,人们在山水间或骑马、或步行、或泛舟,其恬淡闲适之境令人神往。

北宋时期,山水画创作整体处在由地域山川向理想山水转型的阶段,李成、范宽等人笔下的山水成为理想山水的典型样貌,其主题往往和行旅有关,像李成《读碑窠石图》、范宽《溪山行旅图》等。这类绘画中,常出现在山路上骑驴、驾马或挑担步行的人物形象,有时还有驮着货物的成队骡马或牛车跟在其后;山间则有供人休憩的茶馆、茅屋、亭台水榭等建筑形象配套出现。不过,这些形象大多是大山大水间的点景。仔细体味,宋人笔下的行旅与今天的“旅游”不尽相同,画中人物出行的主要目的往往并非游山玩水,或许只是因为生活需要而踏上远行之路。

用画笔记录旅行见闻,不仅是当代画家的乐事,也为部分古代画家所热衷。譬如,作为“元四家”之一的王蒙就喜绘山川胜景,特别是对观察和表现家乡浙江的山水充满热情,他的《太白山图》描绘的就是宁波太白山。全卷的展开顺序同行旅顺序一致,画家细致表现了从山中前往天童寺的沿途景致。明初画家王履基于自身的访游经历绘制了《华山图》册。三天的攀爬,历经险绝,让王履对华山,对天地自然,对山水传统和笔墨有了颠覆性的新认识。整套册页以水墨表现为主,略施赭石、花青。山体多使用小斧劈皴,体现了山石之坚硬,树木用笔虽简但显示出挺秀之姿。这套册页着重表现了华山之险峻,并为后世“纪游图”的创作提供了新启示。

明代中期以来,关于旅行的书籍、诗文、绘画数量不断增加且各具特色。其中,吴门画派尤爱描绘苏州及其附近地区的胜景。例如,沈周《千人石夜游图》、钱穀《虎丘前山图》等作品表现了虎丘风光;文伯仁《泛太湖图》、张宏《栖霞山图》等作品亦为画家遍览美景后所绘。“纪游图”在吴门画派画家笔下达到了一个高峰,这与画家的个人旅行经历以及当时的社会风尚密不可分。

清代,地方画派更加活跃,各地画家以本地胜景为题材的创作层出不穷。像今天的旅游热门目的地黄山,在清代绘画中多有表现。“新安画派”不少画家喜爱描绘黄山,他们的作品多是画家在亲身游历的基础上发挥艺术创造力完成的佳作。除了安徽地区外,江苏南京的画家也常“咏景纪游”。“金陵八家”中,龚贤《清凉环翠图》、高岑《石城纪胜图》等,都描绘了南京本地胜景。“京江画派”的潘思牧、张崟、顾鹤庆等,则擅长表现家乡江苏镇江的别样景致,如张崟《京口三山图》便描绘了镇江的金山、焦山和北固山,画中墨色重叠积染,山体、树木呈现苍浑丰郁之势,对于研究“京口三山”的地理地貌具有重要价值。

在中国的诗歌与绘画里,或者说在中国人的生活与精神世界里,山与水向来难分难舍。除了名山险川,旅行沿途所见大江大河也是古代画家的重要表现对象。比如,绘画史上有专门描绘长江的“长江图”,其大致可分成两类:一类着重强调长江的宏伟气势;另一类则具有舆图特征,细致呈现长江沿线重要景观,且在旁边以小字标注具体地点,如传为五代南唐画家巨然所绘《长江万里图》等。

透过一幅幅画作不难体会,从古至今,人们饱览大好河山的热情从未消退。以胜景纪游为主题的绘画虽不是山水画创作的主流,却以独特视角展现了古人与自然、与内心的对话。跟随古人的画笔,今人也得以开启一场跨越时空之旅。

(作者为故宫博物院书画部副研究馆员)

版式设计:蔡华伟

《 人民日报 》( 2024年07月14日 08 版)

(责编:白宇、卫嘉)

浏览量:

5089

浏览量:

5089