|

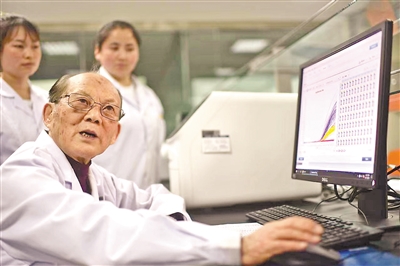

吴天一(前)在实验室内和学生讨论。 |

|

图为阿尼玛卿山远眺。 |

高原的午后,他依然是那身鲜明的装扮——个子不高、身材瘦削,戴一顶藏式毡帽,稀疏的发梢已由白色转成黄色;身穿白大褂,左胸前别着工作证,还有一枚鲜红的党徽;白大褂里面,还是那件酒红色毛衣,那是女儿给他织的,已经穿了20多年。

面前这位年近九旬的老者,就是“七一勋章”获得者、我国低氧生理和高原医学的开拓者吴天一。

采访吴老,再次听他畅聊人生。反应敏捷的他,讲到动情处慷慨激昂,谈到欢笑时前仰后合。在他的感染下,我似乎忘记了时间,采访不觉至日暮。

老旧的红木色办公桌,翻皮的黑沙发,文件资料、报纸刊物堆放如山。在吴老的书房,时光仿佛被拉长……

一

1950年,战火即将烧到鸭绿江边。还在读书的吴天一投笔从戎。本想扛枪上战场,却因为文化底子不错,被分配到中国医科大学,“误打误撞”当上了军医。从那以后,这身白大褂,一穿就是70多年。

几年后,吴天一刚刚从抗美援朝战场归国,又远上高原。脱下戎装、转业地方,他和同为军医的妻子刘敏生响应国家号召,来到自然环境恶劣的青海,甘为高原开发建设、各族群众健康保驾护航。这一来,从此扎下了根,再没有离开。

这次选择,让吴天一的医学道路聚焦到了高原病研究上。彼时,国内的高原病防治领域还一片空白,不少来青海支援建设的知识青年得上了“怪病”,甚至长眠于高原,但政府、社会各方对此却缺少了解、束手无策。

“在高原搞经济和国防建设,不解决人的适应问题,不行!”频繁出现的高原病伤亡情况,深深触动了吴天一。他敏锐地意识到,面前是一片无人涉足过的领域,少不了荆棘丛生,但总得有人带头闯出一条路。

天降大任。以行医为业、以青海为根的吴天一,义无反顾地向高原病研究这座山峰攀登。

经过多年的积累,从上世纪80年代起,时任青海高原医学科学研究所副所长的吴天一,开始主持一场前无古人的大型田野调查——历时10年,深入青海、西藏、四川、甘肃等地的高海拔乡镇牧村,对发生在青藏高原的各型急慢性高原病,从流行病学、病理生理学和临床学角度,进行了具有开拓意义的科学系统研究,影响深远。

当时刚刚参加工作的更登,被分配到吴天一身边做助手兼翻译。他至今念念不忘那些年田野调查时的艰辛:“从西宁出发,到果洛藏族自治州玛沁县雪山乡,路途遥远、交通不便,开车就走了整整3天。到了乡里,租上牧民的牦牛,把心电图、血压、血氧、呼吸、心率等检测设备驮上。然后,吴老带着我们骑马挨家挨户去收集数据。吃的是馍馍咸菜,住的是自己搭的‘马脊梁’帐篷。”

所谓“马脊梁”帐篷,是用羊的腰椎骨头,把两根长木棍固定成“T”字形,再把白色帆布往上一披,就成了一个面积不过3平方米的简易帐篷。“‘马脊梁’帐篷白天热,夜里冷,外面下大雨,帐篷里下小雨。”更登清楚记得,地处高原腹地的雪山乡天气突变,半夜竟下起了大雪,把帐篷都给压塌了……

与翻山越岭、风餐露宿的艰辛相比,如何取得牧民群众的认同,更是一大难关。对此,吴天一有“绝招”:戴上毡帽、裹着皮袄、脚蹬马靴,和牧民们亲切地交流,牧民们亲热地拉他坐进帐篷——聊到这里,吴老有些“得意”地笑了。

熟悉吴天一的人,都说他是语言天才。到青海后,他自学藏语,成了藏语通。但吴老并不认为自己天赋异禀:“语言既是工作的需要,也是与患者沟通的桥梁。只要钻进去,没有学不会的语言。”关于这一点,更登深有感触:“白天跋山涉水,晚上窝在‘马脊梁’帐篷里,吴老还坚持每天写日记,把手电筒挂起来当作灯。日记里既有调查心得,也有当地的风土人情、俚语方言。”

一个雪山乡,3000多个样本,就需要5个月时间收集。10年高原田野调查,走过多少山山水水,经历多少风吹雨打,吴天一已无法尽数。“我当过军人,困难面前,决不当逃兵。”借助收集到的海量临床资料,吴天一最终在国际上首次提出我国藏族已获得“最佳高原适应性”的突破性论点,潜心研究的慢性高原病量化标准被国际高山医学协会确定为国际标准,取得重要的学术成果,为我国高原医学发展做出了开拓性贡献。

回首来路,吴老觉得成就他的,恰恰是与时代同频共振:“祖国的需要,就是我努力的方向。”

一字一顿地倾吐出心声,一时间,老人竟老泪纵横。真情流露,赤子情怀。

二

在吴天一的书房里,摆放着一张20岁时的照片:他作为中国医科大学体操队的一员正在训练。“杠上前滚翻,那会儿做100个没问题。”吴老回忆。

有人说,吴天一的身体素质也是“天赋异禀”。与吴老共事了30年、现任青海省高原医学科学研究院中心实验室主任的刘世明,起初也这么认为。直到有一次去北京开会,他和吴老同住一间房,“晚上吴老冲完澡,我再进去冲,却发现水温冰冷,这才知道热水器坏了。”当时二十来岁的刘世明冻得哆哆嗦嗦,而吴老却不以为意地说:“需要热水吗?我常洗冷水澡健身啊。”那时,吴天一已届花甲之龄。刘世明这才恍然大悟:吴老的体格不是一天练成的。

为获取在特高海拔的人类生理数据,1990年,吴天一组织联合医学考察队,攀登坐落于青海河源地带的阿尼玛卿山。途中,外方人员发生了明显的高原反应,不得不提前放弃。而吴天一继续带领中方人员向上突击。为了鼓舞士气,每天早上他还组织全体队员进行升国旗仪式。最终,在5620米的特高海拔成功建立起了高山实验室——这个位置,比珠峰大本营还高出400多米,是此前高原医学研究领域从未达到过的极限。那时,吴天一已经56岁。次年,国际高山医学协会年会向吴天一授予“高原医学特殊贡献奖”。

对常人来说已近退休、安享天伦的年纪,吴天一却在不断挑战自己的身体极限。

青海省高原医学科学研究院一楼大厅,摆放着一件大型科研设备,这就是吴天一自主设计的高低压综合氧舱,是世界首个可模拟上至高空12000米、下至水下30米环境的综合氧舱。走进厚厚的舱体,里面摆放着各类运动器械以及数据采集设备,以便考察人体在高低压模拟环境下的生理体征。

上世纪90年代初,这个“大家伙”建设完成。可人体实验谁来做呢?吴天一没有二话:“我是设计师,我来!”时至今日,刘世明仍清晰记得首次人体实验时的“惊心动魄”——从模拟海拔6000多米下降时,由于降速过快,他从舱体玻璃窗往里看,发现吴老突然捂住耳朵,面容痛苦。原来,吴天一的右耳鼓膜,当时就被击穿了。出舱后,操作设备的空军总医院工程师连忙道歉:“真对不住,我把您当成歼击机飞行员了。”

所幸这伤是物理穿孔,两三个月后就能恢复,但总归落下伤疤,影响了听力。1992年,在这座国产高低压综合氧舱启用揭牌仪式上,吴天一登台致辞。他丝毫不提“惊心动魄”的实验经过,而是兴致勃勃地引用了毛主席诗词:“可上九天揽月,可下五洋捉鳖,谈笑凯歌还。”

讲到这里,吴老冲我吟诵起来,字字铿锵、眉飞色舞,犹见当年意气。

这首词后面还写道:“世上无难事,只要肯登攀。”埋头登攀的吴天一,几乎可以说是用“遍体鳞伤”,换来了一个又一个高原医学难关的攻克:自主设计、技术领先的高低压综合氧舱投用后,国际合作项目纷至沓来,吴天一“好了伤疤忘了疼”,做实验时耳膜又被击穿过数次;受多年来田野调查强烈的紫外线影响,加上伏案工作用眼过度,吴天一40多岁时双眼就患有白内障,后来做手术植入了人工晶体;跋涉在高原牧乡的吴天一,数次遭遇车祸,全身先后有14处骨折,最危险的一次是4根肋骨骨折,一根肋骨差点戳进心脏,险些丧命;直到现在,他的右大腿还装着钢板,以至于走路时一瘸一拐……

前几年,吴天一又装上了心脏起搏器。拍拍胸脯,他一昂头:“这些物件都是为人服务的,只要心里头憋足一口气,我还要精神抖擞地继续跟高原病较劲!”

我这才明白,其实,并非吴天一的身体素质异于常人,支撑他这遍体鳞伤的身躯顽强运转、持续登攀的,不仅仅是体格,更是信念。

“如今回想,我真是个‘粉身碎骨浑不怕’的逆行者,越是艰险越向前。”吴老这样定义自己,随即笑起来,“不过,我这辈子,也是‘自讨苦吃甘自来’。”

三

高原医学之于吴天一,既是一次次冲刺顶峰的大勇,更是一回回悬壶济世的大爱。

2006年7月1日,青藏铁路全线通车。那一刻,吴天一感到无比欣慰。作为“天路”工程的高原生理专家组组长,他带领医疗团队无数次奔波于昆仑山口、可可西里、唐古拉山沿途,研究建立了一整套卫生保障措施和急救方案,推动工程全线配置了17个制氧站、25个高压氧舱。“当时有个方案,考虑给筑路工人配备氧气瓶,但我说不行,一是不安全,二是浪费大,一半氧气能吸进口鼻就不错了。”吴天一力主必须全线配置制氧站和高压氧舱,“在海拔4905米、世界最高的风火山隧道,我们设计建造了两条输氧管道,不间断地往隧道内供氧,将施工现场的含氧量提高到了海拔3500米左右的水平。”

正是因为有了吴天一及专家组团队的医疗方案,5年里,青藏铁路14万筑路大军在平均海拔4500米以上地区连续高强度作业,没有一人因高原病死亡,被誉为“高原医学史上的奇迹”。

吴天一犹记得,工程开工前,他被邀请到北京给铁路部门的干部们讲了一堂高原医学课,“我带着自己编的一本小册子,呼吁要让青藏铁路的所有参与人员都读一读,关键时能救命!”后来,这本《高原病防护手册》被广泛印发,14万筑路大军人手一本。

2010年4月14日,青海玉树发生7.1级地震。已经76岁的吴天一,主动请战要求奔赴灾区。他说:“玉树人民需要我,我必须要去,现在就去!”当天傍晚,曾经跟着吴天一无数次深入牧区开展田野调查的更登,又一次跟随他一同前往玉树灾区。更登记得:“傍晚7点多钟从西宁开车出发,连夜赶路,第二天上午9点多钟到达玉树,吴老带着我们立即投入了救援治疗。”

到达玉树,吴天一和医疗人员争分夺秒奋战在废墟间。第一天晚上,大家的晚饭就是方便面,吴老和大家都在汽车上眯了一宿。第二天,玉树体育场搭起了高低板床,更登睡上铺,吴老睡下铺。就这样,吴天一和大家一同在灾区奋战了整整7天。

从玉树回到西宁后,吴天一顾不上休息,很快组织了一场玉树地震灾后重建卫生保障及高原病防治的课题会,征集到来自国内外的数十篇高质量论文,为玉树灾后重建的卫生保障提供了精准、及时的科学支撑。

聊着聊着,刘世明“搬”出吴天一新近的大部头论著——《吴天一高原医学》。“这部论著对吴老来说有着特殊的意义,几乎是一部囊括吴老数十年研究于一书的总结之作。全书25篇100章、计340万字,是吴老用了整整三年时间写出来的,可谓他的毕生心血。”谈及此,刘世明眼眶有些湿润了。作为与吴天一共事三十载的同事,他深知这本书的分量。

翻开书,令我感到新奇的是,除了大量专业艰深的医学内容,书中还有不少自然、历史与人文内容,有关我国作为高原高山大国及我国的高原人类群体。这部论著,堪称是一位中国高原赤子对母亲的传记与献礼。“中国高原医学好像雪莲花一样在冰峰雪岭中生生不息,成为人类医学的奇葩,一定会有更加灿烂的明天”“谨以此书献给为我国高原建设献身和拼搏的人们!”吴老其言千钧。

聊天时,吴老“埋怨”起老伴。“40多岁的时候,凌晨1点钟催我上床睡觉。60多岁了,不许我熬夜过12点。现在呢,晚上11点准时过来关我的电脑。”夫妻二人当年响应国家号召奔赴青海支援西北建设,如今一待已是60多年。他们的女儿、外孙也都扎根在了青海,同样身披白大褂——一家三代四口人,都献身给了高原医学事业。

一下午畅谈,不觉日头西沉。吴老拉着我的手,仿佛有聊不完的话。送别时,他独自伫立在楼道的那头,不停地挥手。

获颁“七一勋章”后,原本就忙碌的吴老更加忙碌了。为了把有限的时间投入科研,他把很多采访、出镜、会议都推掉了。不过有一件事却是例外。每每遇到给年轻人讲话鼓劲的邀约,他从不推辞,再忙也要去。这不,在青海卫生职业技术学院的“开学第一课”上,眼望台下00后莘莘学子的青春面庞,这位已近“90后”的老人坚持站着演说。讲稿都是他自己写的,风格激情澎湃,恰如其人:“青藏高原的乳汁,是培育人才的甘露,这就是我们的母亲。青藏人民正展开双臂迎接你,你的事业就在这里。走进大地,走进生活,你一定会成功!”

这些对年轻人的殷切寄语,我想,在这位高原之子的心头,至今仍然激荡。

版式设计:张丹峰 张芳曼

《 人民日报 》( 2023年05月06日 08 版)

(责编:袁勃、胡永秋)

浏览量:

1121

浏览量:

1121