□江艺平

把《红豆》的创办比作打个响指,似乎再贴切不过。

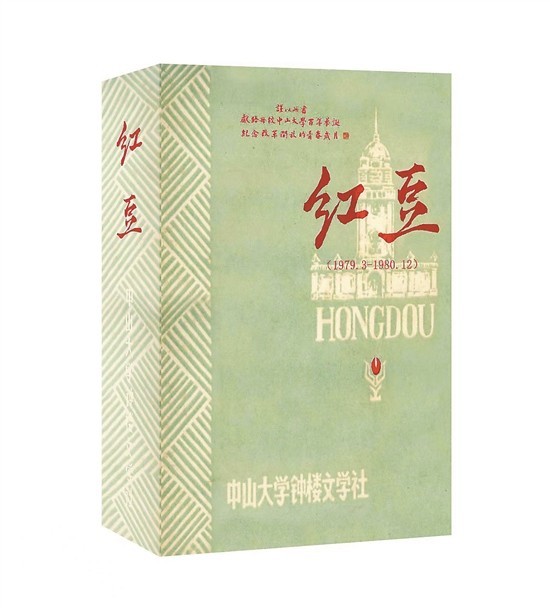

感谢作家班宇,借《漫长的季节》剧中人物写下那首诗:“打个响指吧,他说/我们打个共鸣的响指/遥远的事物将被震碎/面前的人们此时尚不知情。”诗的隐喻引人遐思,我就在想,中山大学钟楼文学社1979年创办的《红豆》,不亦类乎此?

时隔四十五年,《红豆》重新结集成册,创办者、参与者从四面八方赶来。对于他们,当年打出去的响指余音犹在,只不过那时候的共鸣,那些后来被震碎的事物,都已经变成从前。

《红豆》生于康乐园。康乐园正在迎接中山大学建校一百年。在百年中大的漫长季节里,《红豆》只生长了两年,陪伴它的“新三届”(77级、78级、79级大学生统称)在校也不过四年。如今它和他们在母校重逢,《红豆》以另一种形态回到它的出生地,“新三届”们也都已进入暮年。惟有母校,青葱依旧。

《红豆》结集,始于76级学长杨亚基的提议。他在校时出任过《红豆》编委,毕业后在广东出版界深耕多年,编辑出版过不少有影响的作品,惜因积劳成疾英年早逝。这位资深出版家在世时一大心愿,就是把散落尘间的《红豆》收集成册。他曾对一起共事的79级学弟刘中国说:“这件事要抓紧做,一转眼,大家都老了。”杨亚基的夫人蔡瑞平,当年是华南理工大学77级学生,《红豆》是她和杨亚基的“爱情信物”——杨亚基发表在《红豆》的散文令她一见倾心。为了完成丈夫遗愿,蔡瑞平亦倾尽全力。

刘中国感动于心,慨然领命,四处奔走,八方联络,一时间海内外应者踊跃,不但集齐了七期《红豆》,还得到了母校多位师长、学长为《红豆》题写的墨宝,撰写的文章,发来的视频。于是就有了厚厚一册的《红豆杂志结集》,就有了“新三届”和母校的一次重逢。

翻开《结集》,最吸引我的是《红豆》创办者、参与者的回忆文章。七期《红豆》重新刊行,四十多年前的稚拙浅陋随处可见,无论多么敝帚自珍,先天不足自是一目了然,让亲历者再回首时依然心潮起伏的,是小草绽绿冲破冻土的那份倔强,那种勇气。

其实何止《红豆》。改革开放之初,恢复高考之际,冰雪消融,万物复苏,各地大学生不约而同办起刊物,先是武汉大学《珞珈山》,北京大学《早晨》,接着四川大学《锦江》,中山大学《红豆》……有研究者统计,从1978年到1980年,全国就有100多所大学办起200多份学生刊物。

须知那时“文革”阴霾刚驱散不久,从万马齐喑到众声喧哗,猝不及防地,一个引发巨大共鸣的响指,就这样在大学校园里打响了。

不到两年,这些大学生刊物中有许多先后休刊。但是,作为“新三届”的共同记忆,长久不见的同学,为了这份刊物赴约而来,无论居庙堂之高,抑或处江湖之远,见面仍是同学。况乎庙堂和江湖都已渐渺,“新三届”也成了历史标签,惟有年少时的书生意气,尚能让彼此惺惺相惜犹存共鸣。

引起共鸣的,是那时大学生探索和思考胜似“初生牛犊”的无畏。是那时老师们爱护学生有如“护犊”的投入。而承载这一切的,是母校的宽厚和包容。

记得《红豆》问世不久就遭遇一场风波。第二期《红豆》发表中文系77级陈海鹰的写实小说《黑海潮》,首次披露“文革”中的一桩惨案,是中文系主任吴宏聪和系里老师们的仗义执言,化解了那场风波。

《红豆》从创办到重新结集过了四十五年。中大从建立到百年老校走了一个世纪。漫长岁月里,等待重逢的时间总是最漫长,漫长得模糊了记忆,漫长得疏离了彼此。直到重逢一刻发现,《红豆》印记还在,母校印记还在,瞬间拉近了距离。

当年的《红豆》主编苏炜、副主编方风雷,重逢之际忆述《红豆》创刊、办刊、休刊的台前幕后,说者酣畅淋漓,听者心领神会。那些收进结集里的回忆文章,更似雪泥鸿爪,勾陈出一群大学生、一份学生刊物和一所大学、一个时代发生的变化——当年谁会想到,今天的苏炜任教于耶鲁大学,蜚声海内外华文文坛;今天的方风雷作为厚朴基金创始人,创造了中国金融界一个又一个传奇。

在重逢现场,我见到77级老同学邱俊。当年他为《红豆》管账,同学们上街卖《红豆》,读者寄钱买《红豆》,每本两三毛钱,钱经他的手分毫不差,《红豆》休刊时,账面仍有700元盈余,悉数交回给系里。邱俊家境贫寒,暑假没路费回家,留在学校种菜,干一天活挣一毛钱,毕业时分配到广东省统计局,以总统计师退休。他比许多人都清楚,广东作为经济大省,改革开放四十年发生了多大变化。我向他说起,当年你管一个《红豆》账本,现在成了总统计师。他淡淡一笑:“读大学前,我就在生产队干了四年会计。”

《红豆》休刊的遗憾终因重逢而释然。时间的年轮从未停止转动,它展示了季节轮回的力量——《红豆》休刊之时,正是80年代开启之际。更大的响指在更广袤的地平线响起,遥远的事物接连被震碎,其中就包括不断被改变的我们自己。

《红豆》重返母校,正值中大建校百年。在这所百年老校的恢宏华章中,《红豆》并不起眼,却有其独特价值。因缘巧合的是,康乐园也生长着红豆树,它并不高大,无法和校园里伟岸的樟树、茂密的榕树相比。但是,夏天去图书馆,走过马岗顶的青砖人行道,路边的红豆树落下豆子,铺陈出青石缝里点点殷红,别有一种坚实和纯粹。

如今,《红豆杂志结集》已经收入中大档案馆,成为母校馆藏。创办者们完成了杨亚基学长的遗愿,也实现了自己的心愿。这个心愿,就印在这本书的封面上:“谨以此书献给母校中山大学百年华诞,纪念改革开放的青春岁月。”

责任编辑:张建伟

浏览量:

373

浏览量:

373