中新网宁德7月18日电 (林榕生 余汕康)蓝天下、碧海上,阡陌纵横的新型塑胶深水网箱在福建省宁德市蕉城区三都澳海域紧密相连,一幅“海上田园、多彩渔村”的诗意画卷徐徐展开。

蕉城区三都镇秋竹村养殖户曾祖光说,原来的小网箱统一换成了深水大网箱,容积率扩大了三倍,养殖密度下降、鱼病明显减少,大黄鱼的产量、品质和价格都显著提高。

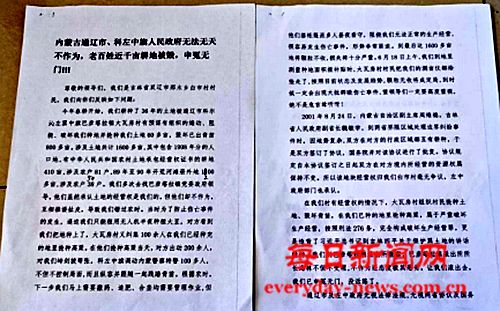

2022年9月21日,“中国大黄鱼之都”宁德市迎来黄鱼丰收。(资料图)吴允杰摄

大黄鱼,又叫黄瓜鱼,体色金黄、嘴唇鲜红、肉质洁白细嫩、营养丰富。蕉城区三都澳官井洋,是中国唯一的大黄鱼内湾性产卵场,至今流传着“官井洋,半年粮,黄瓜叫,渔民笑”的歌谣,蕉城区也被誉为“中国大黄鱼之乡”。

官方数据统计,2023年,蕉城区大黄鱼养殖产量6.51万吨,产值25.52亿元(人民币,下同),产销量占全国80%以上,全产业链总产值达110亿元。

然而,曾经的三都澳,因盲目扩张,一度陷入“无证、无序、无度”的状态,不仅海面脏乱、水质污浊,且渔业病害频发、水产品质量下降。

2018年,蕉城区在三都澳海域推进海上养殖综合整治工作,守护蓝色“粮仓”,清退渔排28.19万口、贝藻类6.2万亩,清理海漂垃圾60996.47吨、泡沫浮球223万个。

蕉城区委书记何必良表示,累计投入9.8亿元,通过“全面清”“规范养”“依规管”,有力重建了海洋养殖秩序、重塑了海洋生态格局。

综合整治显现多重效应。三都澳海域生态加快修复,销声匿迹近30年的中华白海豚频繁出现在三都澳海域,小天鹅、东方白鹳等珍稀濒危候鸟又回来了;管海用海走上规范化轨道,通过海域权属分置改革,厘清解决了海域归谁所有、谁来使用、怎么使用等关键问题,从源头上规范养殖秩序;养殖效益得到全方位提升,到2023年底整治后养殖产量提高27.3%、产值提高49.2%、渔民收入提高40.9%。

对此,福建三都澳食品有限公司海上养殖基地负责人宋向国感受颇深。他说,深水网箱抗风浪能力强、空间更大,公司的大黄鱼年产量由原来的6500吨提高到8500吨。

2022年9月21日,“2022中国农民丰收节﹒宁德分会场宁德大黄鱼捕捞季暨京东农特产购物节”活动中,渔民捕捞大黄鱼。(资料图)吴允杰摄

产业进无止境。当前,蕉城区全力实施“国鱼计划”,依托三都澳得天独厚的资源,通过提质养殖、做深加工、拓宽市场、打响品牌,不断探索新技术新业态新模式,持续铸链成群,用产业擦亮“国鱼品牌”。

走进位于蕉城区飞鸾镇梅田村的大黄鱼产业园,可见周边配套设施人才公寓一期项目工程建设临近尾声,二期、大黄鱼主题博物馆和商业街等前期建设同步推进。

大黄鱼产业园项目计划投资近50亿元,总规划开发建设海产品交易中心、大型冷链冷库、海产品精深加工标准厂房和定制厂房等海洋经济产业设施,以及大黄鱼博物馆、星级酒店和餐饮商业街等服务配套设施,打造形成智慧型海洋经济产业发展平台。目前,该园区已入驻水产企业16家,11家企业投入生产。

宁德市夏威食品有限公司负责人蔡述夏称,他们去年7月签约,9月便入驻园区,园区的软硬件设施配套齐全,水路交通便利,给水产企业带来了一次发展与壮大的机会。

渔业种苗是海水养殖的“芯片”。依托得天独厚的海水养殖条件,宁德人围绕小鱼苗做起了大文章,建成海水养殖生物育种全国重点实验室、大黄鱼遗传育种中心等科研平台,开发“宁芯”系列育种芯片,年培育大黄鱼苗10亿尾以上,育种技术处于全国领先水平。

厦门大学海洋与地球学院副院长、海水养殖生物育种全国重点实验室主任徐鹏带领团队运用芯片和大数据技术,破解大黄鱼的基因密码,展开大黄鱼育种“芯”技术攻关。

徐鹏表示,给大黄鱼出“考题”、用芯片检测“优等生”,把基因大数据技术用在了鱼的身上,只为找到那尾“最优秀”的抗病大黄鱼;大黄鱼育种从“芯”出发,推动大黄鱼产量和质量进一步提升,进一步丰盈“蓝色粮仓”。

耕海牧渔,渔歌嘹亮。如今,三都澳已是世界上最集中的水产养殖中心之一,宁德大黄鱼产量连续9年居全国海水养殖鱼类之首。碧海蓝天、渔舟唱晚的海湾美景,也吸引着四方游人纷至沓来。2023年,蕉城区海上旅游人数达60多万人次,旅游收入达4亿多元。

何必良表示,蕉城区将牢固树立和践行大食物观,大力实施“国鱼计划”,精心耕耘“海上牧场”,努力让“蓝色粮仓”越来越充盈、“海洋牧歌”越唱越嘹亮。(完)

责任编辑:吴闻达】

浏览量:

4579

浏览量:

4579

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号