每日新闻网辽宁讯 文/孙仲兴

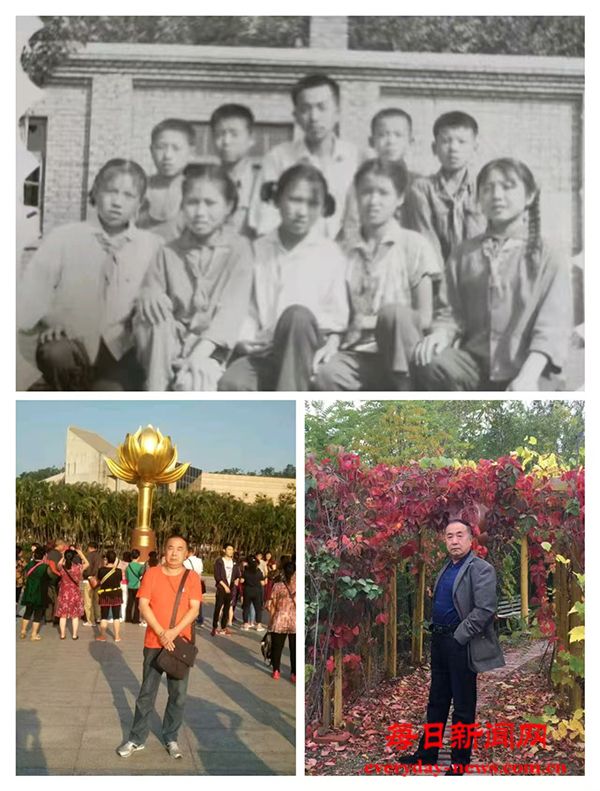

1953年我在北票市台吉三工村降临人世。转眼间,岁月如梭,我已步入人生的暮年。回首往昔,生命的河流波澜壮阔,无数的高低起伏和细碎的故事交织成一幅长卷。1958年响应公私合营的号召,让人敬爱的爷爷慷慨地将自己毕生心血所筑的饭店献给了政府,之后不久便卧病不起,永远地离我们而去。紧随其后的是三年的自然灾害,饥饿成了我们挥之不去的阴影。那时,年仅六岁的我,秋天,利用周日都会跟随父亲踏入农村,在收割后的田野中用铁锹挖掘寻觅那些遗落的地瓜,只为充实那空虚的腹中。

当我以出色的成绩荣录北票县骆驼营中学——彼时北票县屈指可数的两所学校之一,却适逢停课闹革命的浪潮汹涌,我的学业之路被迫中断,长达五年的漫长岁月。1969年至1970年,中学恢复招工之际,因父亲正遭受监禁劳改之苦,我两次失去了工作的分配机会,1970年 被迫踏上乡间之路,开始了所谓的“接受贫下中农再教育”的岁月。在那四年的时光中,我从事饲养梅花鹿的工作开始,生活之艰辛,可谓苦不堪言,日常仅以高粱米饭搭配咸菜果腹,常常饥肠辘辘。尽管那段岁月备尝艰辛,但也铸就了我坚毅不屈的意志。

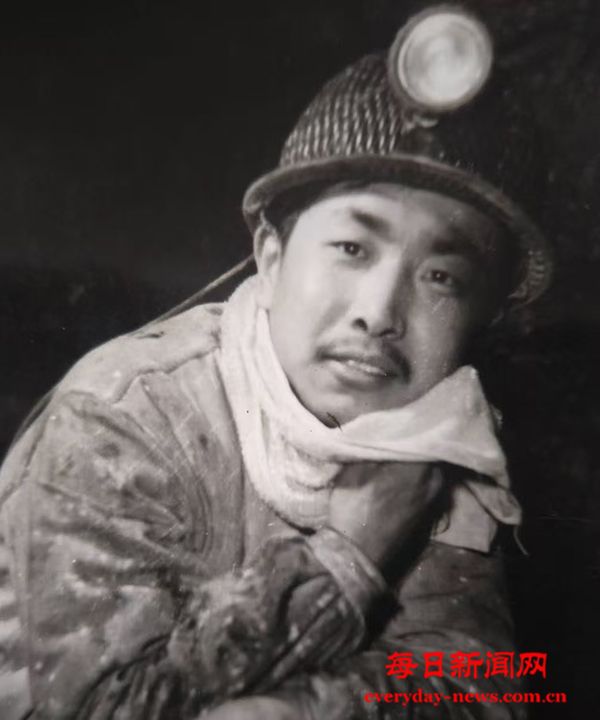

1974年告别那段知青岁月,重返城市的怀抱,加入了北票矿务局冠山一井的第一掘进队,成为一名井下矿工。在那漆黑的矿井深处,我与死神多次擦肩而过,却始终坚守在自己的岗位上。在北票矿务局的十年间,在这片土地上探寻无数可能性:曾在校园内,手持教鞭,滋养祖国未来的花朵;曾在三宝矿宣传部,以笔和镜头记录时代的篇章;曾在公安处,作为一名刑侦技术员为矿区的安宁贡献力量;也曾在北票矿务局团委,引领青年潮流,为四个现代化奉献青春。1979年我步入婚姻殿堂,次年迎来了儿子,计划生育一孩化的政策使我此生唯一的孩子成为我全部的寄托。

1984年我的人生掀开新的篇章,被调至朝阳电视台,与新闻事业结下不解之缘。1994年再次踏上征程,组建辽宁电视台朝阳记者站,继续在新闻领域深耕细作。在这二十多年的风风雨雨中,亲眼见证了社会的巨变:矿山倒闭、工厂关门,无数工人失业;医疗制度改革,就医变成了一项自费投保的负担;教育费用攀升,一个家庭供孩子从中学读到大学毕业成为沉重的经济压力;住房制度的变革,购房、租房成了人们生活的重负,许多家庭因此背负了长达数十年的债务。同时也看到了改革开放实实在在,给人民带来的更大好处,人们丰衣足食,结束了千百年间的农业税收,可谓是楼上楼下电灯电话,开上小汽车,小时侯之梦想成为现实,不敢想象的是过去上北京得二天一宿,如今坐高铁一个多钟头就到了,生活太美了!

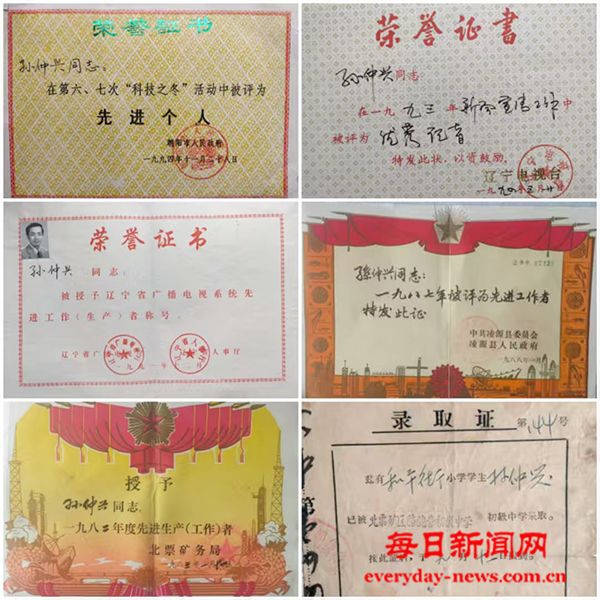

自1983年我紧握右拳,郑重宣誓加入中国共产党之际,“为人民服务”的宗旨便深刻铭记于我的心中,成为我在人生征途上坚定不移的信仰。此后无论是在乡间的田野辛勤耕耘,还是在矿井深处的幽暗中体验矿工的坚韧;无论是在讲台上启迪智慧,荣膺局优秀教师的称号,还是在宣传岗位上执笔记录时代,被赞为局、朝阳地区优秀报道员;每一次岗位的更迭,每一次身份的转换,都未曾动摇我对职责的忠诚。

在北票矿务局团委期间,引领青年、服务青年,荣获局“先进工作者”的称号,在公安处恪尽职守,坚守刑侦技术岗位,守护一方平安的信念始终如一成为优秀干警;参与创办朝阳电视台,肩负摄像机穿行城乡,不畏严寒酷暑,捕捉真实,屡次荣获市、省级“先进工作者”的荣誉,是对我辛勤工作的肯定;下派至凌源县担任乡党委副书记,深入基层,田间地头留下了我与乡亲促膝长谈的背影,农家炕头回荡着我们共商发展的声音。那些“县优秀共产党员”、“县先进工作者”的荣誉证书,不仅是对我工作的认可,更是我与基层群众在共同奋斗中结下的深厚友谊的见证。

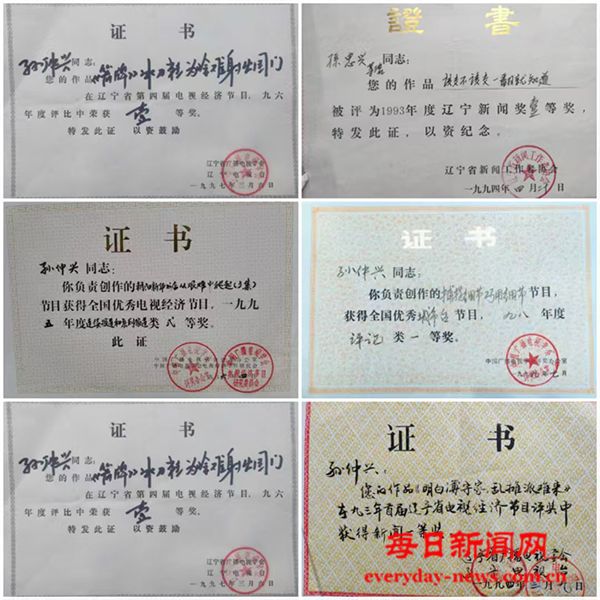

数十载坚守在党的新闻宣传战线,播发四千多条电视新闻作品,在人民日报、新华社、工人日报、中央人民广播电台、日本富士电视台,美国中文台,百度、凤凰、搜狐、网易,今日头条,每日新闻,全球辽宁人,亚州中国新闻网等平台发表二千五百多篇文章。我不仅荣获二十多篇市、省乃至全国电视新闻一等奖,还有几十篇二、三等奖的荣誉。连续五年被评为辽宁电视台优秀记者。这些奖状,如同镶嵌在职业生涯中的璀璨星辰,映照出我对专业的执着追求;1992年在北京广播学院读研期间,受学院委托,主编了全国城市电视台第一部结合理论与实践的《红绿蓝实践》论文集,梳理电视行业发展脉络与经验,北京广播学院刘继南院长亲自撰写序言,中央电视台洪民生台长为书提写书名。2019年我主编了我国第一部关注北票市舍宅大院文化,反映五、六、七十年代低层人群的民俗,民生,民风世态人情的《舍宅情缘》文学巨著,用文字保存那些逐渐消逝的乡土记忆与人间的温馨情感。这一切,都是我作为一名时代的记录者、思考者,与共和国同呼吸、共命运的生动写照。两部文学巨著均被国家图书馆、辽宁图书馆、南开大学、南京传媒大学、北京广播学院等机构收藏。

站在人生崭新的起跑线上回首,我深切体会到,个人的命运始终与国家的命运紧密相扣。每一步跋涉,都深刻镌刻在时代的长河之中;每一份荣耀的背后,都凝聚着对初心的执着和对使命的忠诚。那些在岗位上的奉献与拼搏,那些在逆境中磨砺的坚韧与奋斗中的欢愉,已经融为一体,成为了我生命中最为凝重、最为斑斓的基调。这一基调,不仅照亮了我过去的足迹,更如永恒的灯塔,照亮我未来的人生航程,激励我怀抱信念之光,对希望执着追求,坚定不移地前行。

友谊长存,情谊永在。在此书付梓之际,我自然而然地怀念起那些在不同时期给予我无私帮助和关心,关爱,关怀的已故老领导:张爱友,莫士奎,汪作起,金允模,马丙发,崔志政,张旭明。尤其难忘的是,将我从 偏远的三宝煤矿调至北票矿务局公安处的于海清老先生,连一份热茶都未曾敬献,如今已高寿九十六岁。

在我人生的顺境与逆境中,总是给予我无私支持与鼓励的同龄友人,他们的恩情令我刻骨铭心:武乐群,律相银,刘贵成,刘万春,张健,李秀珍,张金萍,佟国民,卢玉,肖洪昌,刘福成,孙轶,韩军,雷达,吕仕信,艾红鳄,孙国礼,陶维军,乌晓明,孙良,朱伟刚,闫玉,何晋欣。在此,向你们致以最崇高的敬意和最诚挚的感谢!

编辑:唐玲

浏览量:

40543

浏览量:

40543

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号