每日新闻网河南讯 任亚军

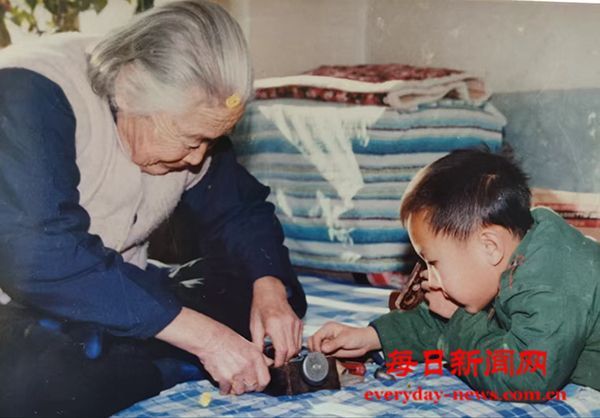

我从北京回家两天啦,由于事务繁杂,今天才去看妈妈。心中惭愧之极,忙,其实都是自己找理由而已。 ---妈妈今年86岁了,满头银发,耳不聋眼不花,身子骨硬朗得很。

孙子结婚准备给发红包

妈妈的心肠好,是出了名的。早在60年代,她和父亲投身基础教育在河南商丘虞城县偏远的农村执教,在哪连温饱都得精打细算的年代,日子过得紧巴巴。当时偏远农村孩子上学要靠老师去家访做工作,很多孩子因买不起书本而不上学,妈妈却总从微薄的收入里匀出些,接济一些穷得念不起书的孩子。听妈妈说有个叫郑平安的孤儿,吃百家饭,衣食无着,到处流浪。爸妈知道后就让他住进学校,待他和亲生孩子没两样,一路供他从小学读到长大当兵,看着他立业、结婚、生子,这份情分延续了大半辈子。那时候我们家里十几口人,爷爷奶奶、叔叔姑姑再加上我们几个孩子,里里外外的担子,妈妈都稳稳挑在肩上。

孙子结婚现场

她的心胸像片敞亮的原野,从不爱记仇。当年爸妈都有工作,虽说工资微薄,但在普遍困顿的年代,家里条件在村里算好的。谁家有难处找上门,妈妈总尽力帮衬,偶尔没满足对方的要求受了委屈,转头就忘在脑后。尤其难忘的是,父亲因专注教育被打成“走资派”,遭批判受冲击时,妈妈挺着腰杆据理力争,半分不示弱。后来父亲平反,对于过去那些刁难我们的人和事,她从不埋怨,更别提报复,常念叨着“得饶人处且饶人,大人不记小人过”。

王总一起陪妈妈吃面条

妈妈八十多岁的人,活得比年轻人还精神。她从不愿麻烦儿女,衣食住行、人情往来都打理得井井有条。闲时看新闻、听戏曲,读名著、翻杂志,国内外大事、趣闻轶事都能说上几句,手机视频、上网聊天、微信支付更是熟练得很,心态年轻又通透。

陪99岁大姨

妈妈的生活像上了发条的钟,规律得很。清晨五点多起床,六点多出门锻炼,七点到八点吃早餐,中午十二点准时开饭,下午两点后自由活动,傍晚六点吃晚餐,八点便休息了。粗茶淡饭被她搭配得营养均衡,简单却用心。她一辈子修德修心,待人真诚和善,活成了我们眼里的楷模。

看望99岁大姨

常说有妈才有家,妈妈就是我们家的顶梁柱。她是遮风挡雨的屋檐,更是孩子们心里的定盘星、前行的灯塔。她像水一样包容,对谁都一碗水端平;对儿女的爱更是毫无保留,连一分一毫都算计得匀匀当当。我每次出差,她总反复叮嘱“注意安全,知足常乐,钱够用就好”,听着像唠叨,其实是把我还当孩子疼。我们能回报她的,比起她的付出,实在算不了什么。

我们总说忙,常不回家,偶尔打个电话、寄些钱物,可老人哪缺这些?她盼的不过是儿女能陪在身边,拉着她的手说说话,帮她理理银丝般的白发。她不要我们当大官、发大财,只愿我们平平安安、家庭和睦,兄弟姐妹、子子孙孙能互相帮衬,常回家看看,守着这个热热闹闹的家。

编辑:唐玲

浏览量:

38449

浏览量:

38449

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号