央视网消息:今天是重阳节,来关注养老新方式。目前,北京常住老年人突破500万人,占常住人口的23.5%。其中,大部分老人选择居家养老。为了让他们的生活更安全、更便利,不少社区为老人添置了智能化的养老设备。

北京的李美珍今年83岁,由于患有腰间盘突出等疾病,走路都需要辅助工具。为了便利日常生活,近期,李美珍的家里添置了一批适老化的“新装备”。

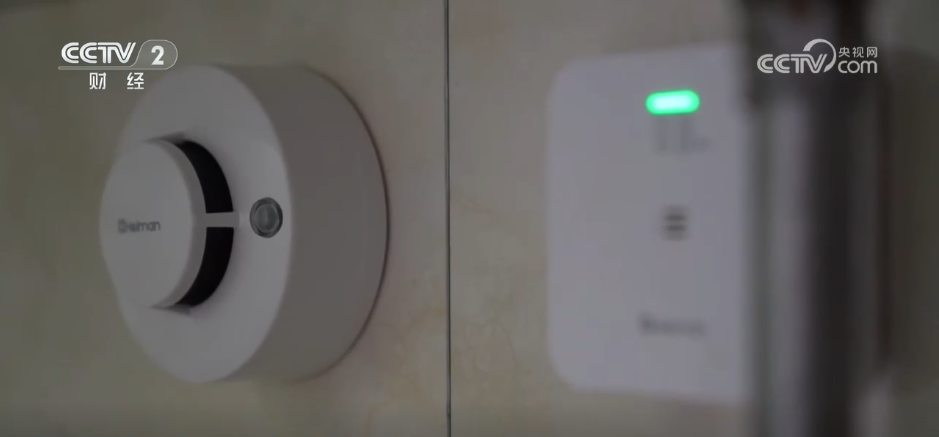

记者了解到,李美珍老人所在的街道超过九成的老人都选择了居家养老。为了让老人的生活更安全,社区给不少老人家里免费配备了适老化器具、烟感报警器、AI毫米波检测仪等智能设备。相关工作人员介绍,街道为162户独居、空巢等特殊困难老人“一户一策”装了7类智能设备,像AI毫米波监测仪10秒内就能触发跌倒报警,门磁传感器会按老人活力定制规则,特殊困难老人安全保障能做到100%覆盖。

吕瑞华和老伴由于没有子女在身边照料,近期,社区工作人员为他们配备了智能腕表,表盘上有一个醒目的红色按钮,具备一键呼叫功能。老人表示,一摁按钮社区平台就知道,比如要聊天、挂号,送饭什么的都可以,有很多服务能满足,心理上就是觉得踏实。

相关负责人介绍,社区安排有7×24小时的呼叫作息,一般情况下,老人发出服务需求之后,由呼叫中心统一接单、派单,最后完成服务。基本上,老人呼叫几秒之后就可以响应,遇到一些紧急的情况,基本上社区的专干在10分钟之内就能到老人的家中。

北京:社区养老机构入住率提升 助老送餐订单量激增

随着养老观念的改变,除了居家养老,越来越多的老人也开始选择机构养老。今年,不少社区内的养老服务点也明显感觉到入住率的提升。

这里是北京的一家社区养老服务机构,重阳节前夕,机构服务人员、社区志愿者正带领老人们做手工。这里的老人大多来自周边的小区,且九成以上为高龄老人。不少家属告诉记者,之所以选择来这里养老,主要看中的就是离家近。

一方面,社区内的养老机构不会让老人有陌生感;另一方面,完备的照护条件也让亲属更放心。这家养老护理机构的负责人告诉记者,如今,有这种想法的人越来越多,这让这个辐射周边3万多名、60岁以上的老人服务点,床位也越来越紧俏。

73岁的陈洪敏和老伴身体都不好,为了减轻家务负担,两位老人选择了社区养老服务机构的订餐服务。

数据显示,到2025年9月,北京累计建成、运营街道(乡镇)养老服务中心120家,共覆盖207万老年人,占全市常住老年人口的40%。建成运营的120家区域养老服务中心,共整合链接运营驿站360家、专业服务商933家,为辖区内老年人提供助餐、托养、居家养老、医养结合等养老服务。

浙江慈溪:养老服务升级从“老有所养”到“老有所乐”

除了吃住等基本养老保障,不少地方的养老服务机构还在“文化养老”上下功夫,让老人的晚年生活从“老有所养”到“老有所乐”。

这里是浙江慈溪的一家养老院,20多名老人们正在上一周一节的油画社团课。养老院的工作人员告诉记者,这个社团课刚刚开设时,只有四五名老人参加。

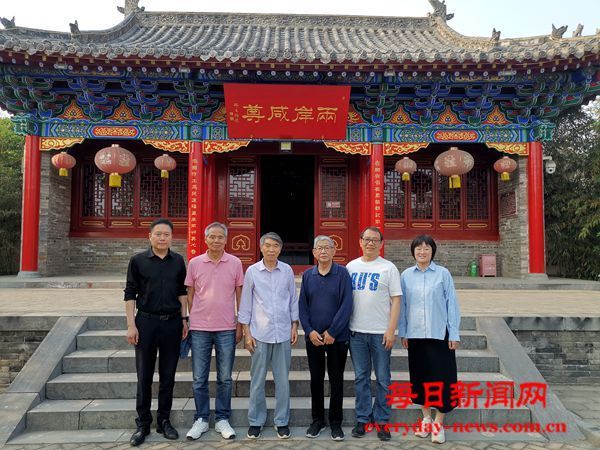

除了艺术课程,随着老人对旅游的热情越来越高,不少养老院还组织老人走出去,进行短途的“研学游”。近日,一支平均年龄84岁的“银发老龄团”就走进了慈溪青瓷传承园。老人们聆听讲解,观摩工艺,亲手触摸历史的脉络,深入了解家乡这项非物质文化遗产越窑青瓷的“前世今生”。

和普通的旅游团不同的是,这支老龄团主打“近距离、慢节奏”,并配置了专业的急救人员、护理人员和志愿者,一对一为老人提供服务。

编辑:刘洁 责任编辑:刘亮

浏览量:

791

浏览量:

791

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号