每日新闻网辽宁讯 文/孙仲兴 蒋海东

近日,在首届红山文化国际传播大会暨新时代大讲堂上,辽宁朝阳师范学院二级教授、辽宁省历史文化研究基地首席专家雷广臻,凭借多年的探索研究与论证,带来一项极具影响力和科学价值的研究成果——对后红山文化小河沿文化的文字现象进行深入剖析,取得突破性系列重要成果,为中华文明起源研究开拓了全新视角、提供了关键证据。

惊世发现:小河沿文化成熟成组文字

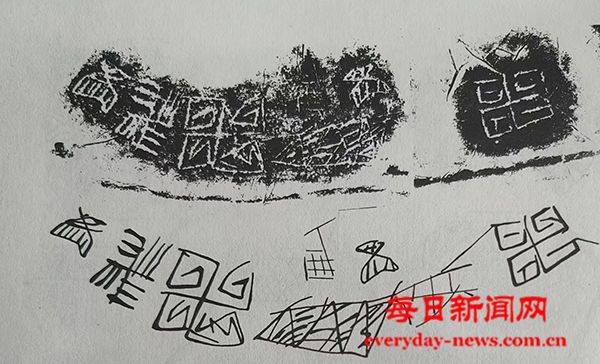

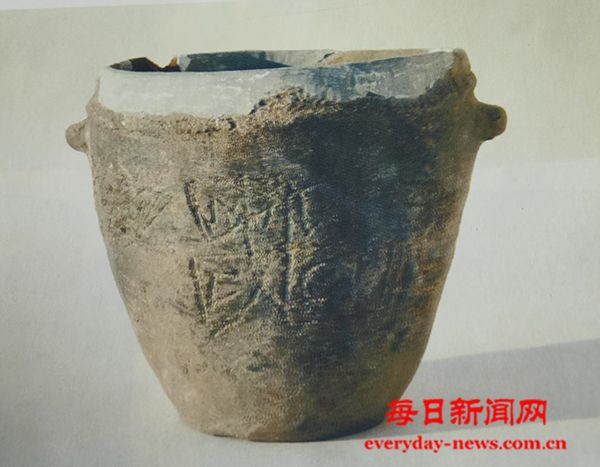

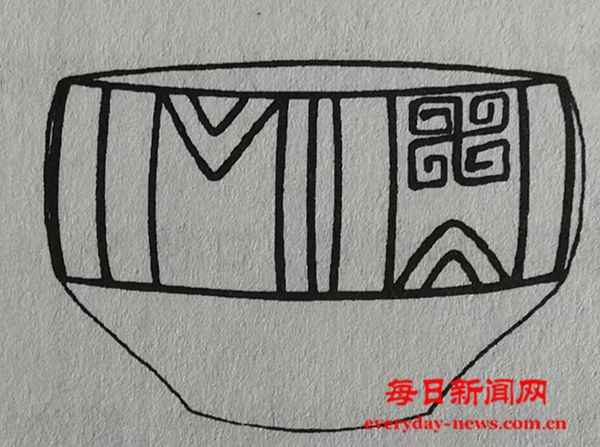

1977年,内蒙古赤峰市翁牛特旗大南沟墓地的考古发掘收获颇丰,出土了筒形陶罐、彩陶钵、陶壶等一批距今约5000 - 4500年的陶器。这些看似寻常的陶器,因上面的“图像文字符号”一跃成为考古学界瞩目的焦点。经深入研究,考古专家确认这些符号并非普通纹饰,而是具备文字属性的成熟文字。

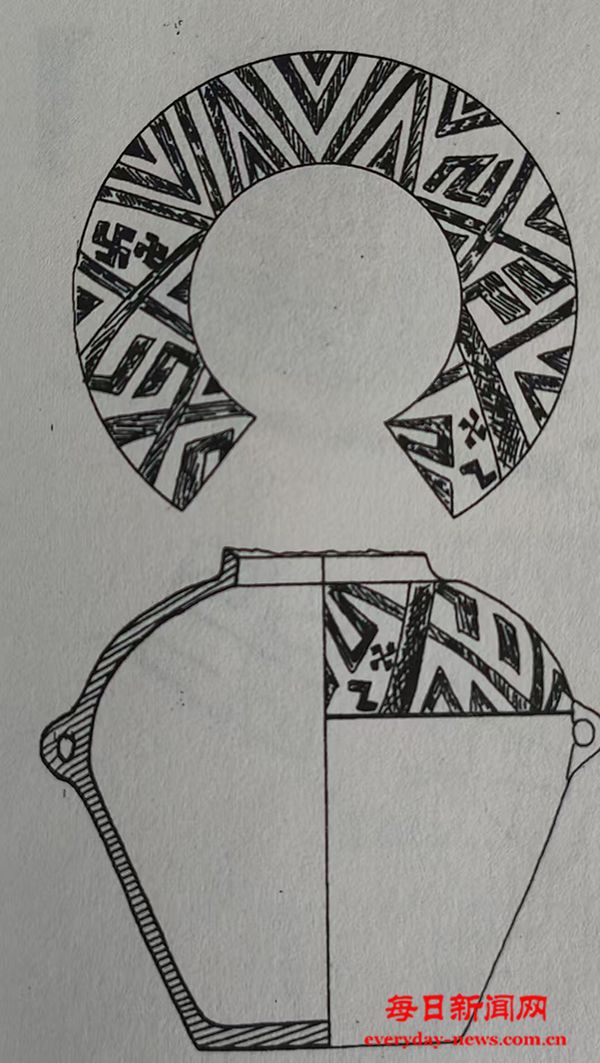

大南沟小河沿文化的“文字符号”,涵盖符号性的动物形(形似鸟)和大地形等,与其他文字符号共同组成7个单元为一体的文字组合。虽然目前对其整体表达意义的阐释尚处于初步阶段,但可以确定的是,这无疑是上古时期的一篇短篇“文章” 。这些文字的出现,标志着红山文化(含前红山文化)已孕育出成熟文字,是中国象形文字形成的重要标志。

考古学家苏秉琦先生曾指出:“可以把大南沟作为小河沿类型有代表性的一处遗址”“约属于红山文化晚期”。随着《大南沟——后红山文化墓地发掘报告》的出版发行,大南沟墓地的“文字符号”成为公开的考古学文化信息。报告中用“原始图像符号”“字形符号”“文字符号”“刻划文字符号”“字形图像符号”等相近称谓指代这些符号,并认定它们具有文字属性。

惊人联系:与马家窑文化的文字同生现象

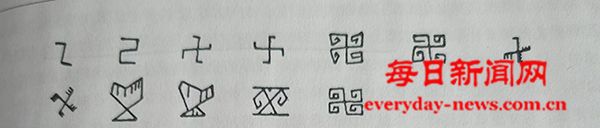

研究过程中,学者发现小河沿文化与马家窑文化之间存在着令人惊叹的文字同生现象。大南沟小河沿文化的几个“骨干字”,在马家窑文化陶器上均能找到对应的纹饰。这一现象有力证明,仰韶文化与红山文化在长期发展中不断融合,促使文字与文明在两种文化中同时绽放。

大南沟小河沿文化与马家窑文化相隔约2000公里,两地文化的文字同生现象并非因上层人物互访直接产生,而是借助居中文化的人群或文化实现传导,这体现了文化互动性传导这一文化交流的基本方式。两种文化在文字方面存在的紧密联系,通过“骨干字”及其对应纹饰得以清晰展现 。

深入探究:多维度剖析古文字

雷广臻教授从考古学文化、创造文字人物、古文字的特点与时间先后和世界意义等四个维度,对小河沿文化古文字展开了全面而深入的剖析。

从考古学文化视角来看,大南沟小河沿文化石棚山墓地可分为A、B、C三个区域。其中,A区20号墓、B区39号墓和B区52号墓这三座墓葬与文字紧密相关。墓主人身份特殊且地位极高,其随葬品的规格以及墓葬的排序,都充分反映出当时社会的等级制度与丰富的文化内涵。

创造文字之人不容忽视,文字的诞生是社会历史变迁、群体意识深刻转变的产物,与特定历史条件和人物息息相关。大南沟小河沿文化中与文字相关的三座墓葬主人,凭借当时社会抽象且成熟的集体意识创造出文字,成为改写文明进程的伟大人物。

在古文字的特点与时间先后研究方面,大南沟小河沿中国古文字呈现出八个显著特点:它是成熟文字;属于独立的象形文字,能够精准表达特定意义;“骨干字”可重复使用;与后来成熟的系统性文字甲骨文有着相同的表现方式;多字相连形成成组符号;能被当代人解读;与马家窑文化存在文字同生现象;在后世或当今文化、文字系统中能找到其痕迹或原型 。后红山文化大南沟墓地出土的小河沿文化文字,距今约4800年,不仅是中国早期文字,更是成熟且成组的文字,在文字发展史上占据重要地位。

从世界视野出发,苏美尔古国创造的楔形文字是已知人类最早的文字之一,古埃及也较早产生文字,在这些古老文字中,都能发现与大南沟小河沿文化相似的文字符号。当代国学大师饶宗颐深入研究大南沟小河沿文化文字后认为,这些文字具有世界性,表达内容蕴含“宇宙性”,是世界性文化交流的结晶。后红山文化的人们通过这些文字,向世界展现了他们的世界观与宇宙观,发表了对人生、对环境的态度和主张,这不仅是中国的第一篇文章,更是中国人向世界发出的第一份以文字书写的宇宙观宣言书。

意义重大:破解古文字表达的观念及基本字义

破解大南沟小河沿文化古文字所表达的观念及基本字义,对探究中华文明的起源与发展意义非凡。

其一,需从中国新石器时代古文化的核心“养生送死”切入。“养生”涵盖食物获取、物品分配、通婚育儿、问题思考与传承等方面;“送死”则体现出对人的尊重、对生命的热爱以及对亲人的追思。大南沟小河沿文化文字理应围绕这一主题,聚焦对待众生的问题。古人在拓展思维空间的过程中开展祭祀活动,祭祀主题主要围绕祖先和大地(社),其他祭祀活动多由此衍生,因此大南沟古文字应体现古人祭祀的核心主题。

其二,要从中国新石器时代古人所处的最基本环境和形成的最集中观念着手。后红山文化和马家窑文化所处的最基本环境与蛙、龟密切相关,最集中的观念也围绕蛙、龟等展开。由蛙、龟形(包括龙形)及其相关文化演变而来的文字,体现了龙变的思维,象征着生生不息 、 变化发展的理念,反映了古人对生命循环与自然变化的深刻认知,为理解中华文明的精神内核提供了重要线索 。

编辑:唐玲

浏览量:

27465

浏览量:

27465