2024年3月25日拍摄的云梦睡虎地秦简主人“喜”的复原像。新华社记者 肖艺九 摄

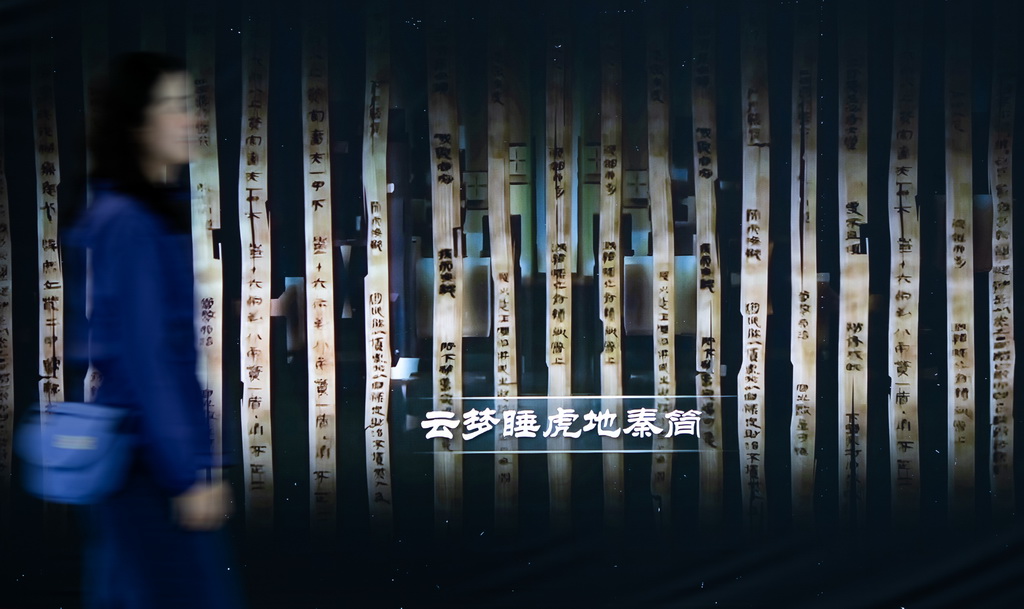

一位秦代的刀笔小吏为何能有如此“待遇”?因为他长眠的墓穴里随葬的千余枚竹简,让身处现代的人们了解了2000多年前的生活。那一枚枚竹简上,虽寥寥数字,却生动、丰满,充满魅力。

简牍,为数千年前中华文明的繁荣兴盛、中外文明的交流融合,提供了丰富的实物佐证,也让人们从另一个独特视角窥见历史的细节。透过已发现的超过30万枚简牍,一个个真实、鲜活的历史故事,跨越千年,跃然眼前。

今年4月23日是第29个世界读书日,让我们循着中华文明发展传承的脉络,一起阅读简牍,阅读历史。

简牍承载跨越千年的历史

从先秦到魏晋,长达一两千年的时间里,中华先民的文明创造和积累大多由简牍记录并传承。翻阅简牍,如同打开了古代的“百科全书”——历史地理、风土人情、社会经济、文化教育、科学技术、民族交流、津关制度和文书制度……包罗万象,应有尽有。

“一方面,简牍与传世文献记载相互印证,实证历史;另一方面,简牍的独特优势无与伦比——很多内容是传世文献未能尽数展现的。”武汉大学人文社科资深教授、简帛研究中心主任陈伟说。

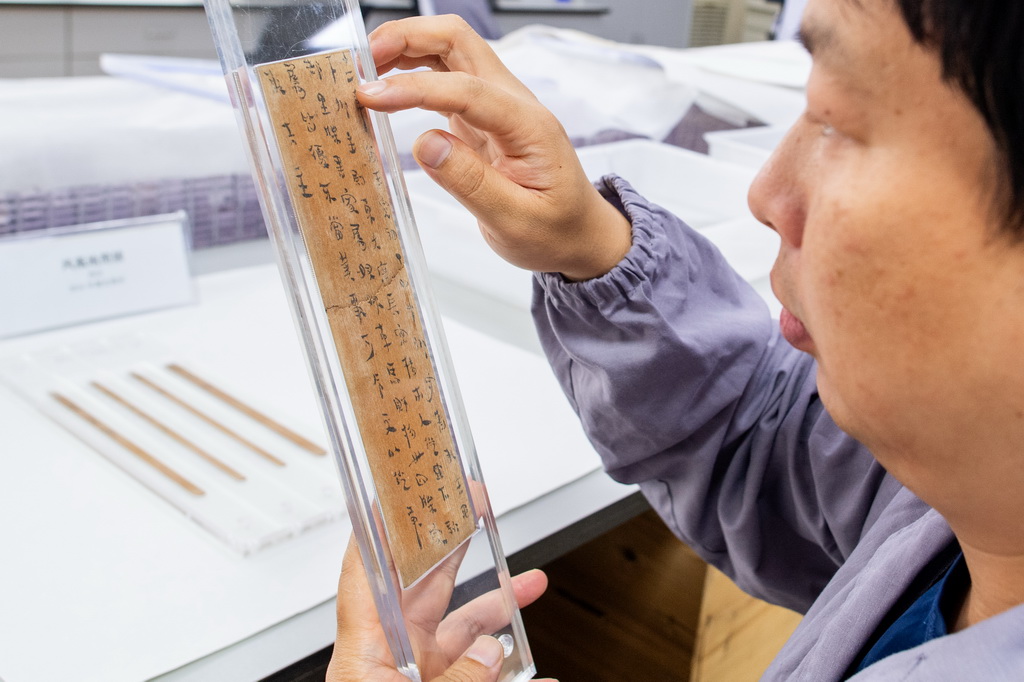

2023年5月20日,在荆州文保中心,修复人员查看修复完成的简牍。新华社记者 肖艺九 摄

湖南省文物考古研究所研究员张春龙始终难忘2002年6月的那个雨天。在湘西里耶古城遗址的一口古井内,考古人员发现了一枚带有文字的竹简——秦简。随着秦简陆续出土,张春龙不停地忙于释读和研究。

这是出土秦简的里耶古城一号井(2024年4月8日摄)。新华社记者 翟翔 摄

里耶一号井共出土3.6万余枚秦简牍,字数约20万,主要是秦统一六国的前一年到秦灭亡的前一年间,洞庭郡迁陵县的政府文书档案。从人口、物产、赋税到邮递、司法、医药等,涵盖了当时国家治理的方方面面。这被视为继兵马俑之后秦代考古的又一重要发现。

作为第一手的出土文献材料,简牍具有重要的补史、证史和纠史作用。张春龙举例说,据一些文献记载,秦始皇完成大一统后,分天下为三十六郡,其中并无“洞庭郡”。而这里的记载,恰恰证实了在秦始皇统治时期,就已设有“洞庭郡”。

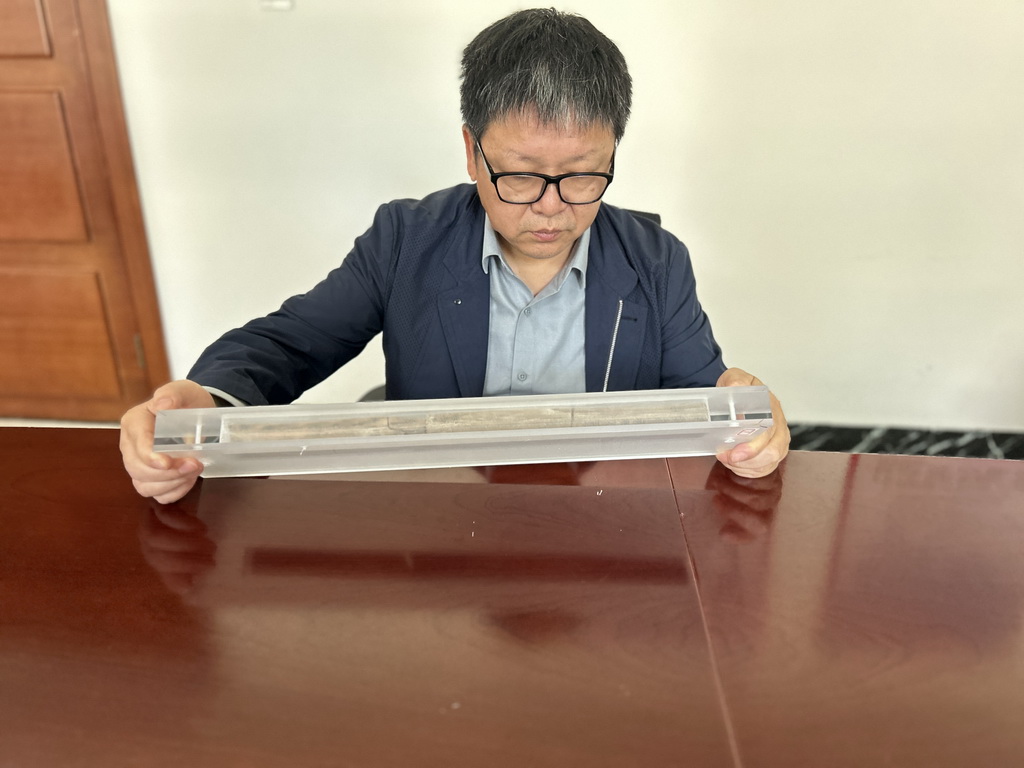

2024年4月12日,湖南省文物考古研究所研究员张春龙在研究简牍。新华社记者 张玉洁 摄

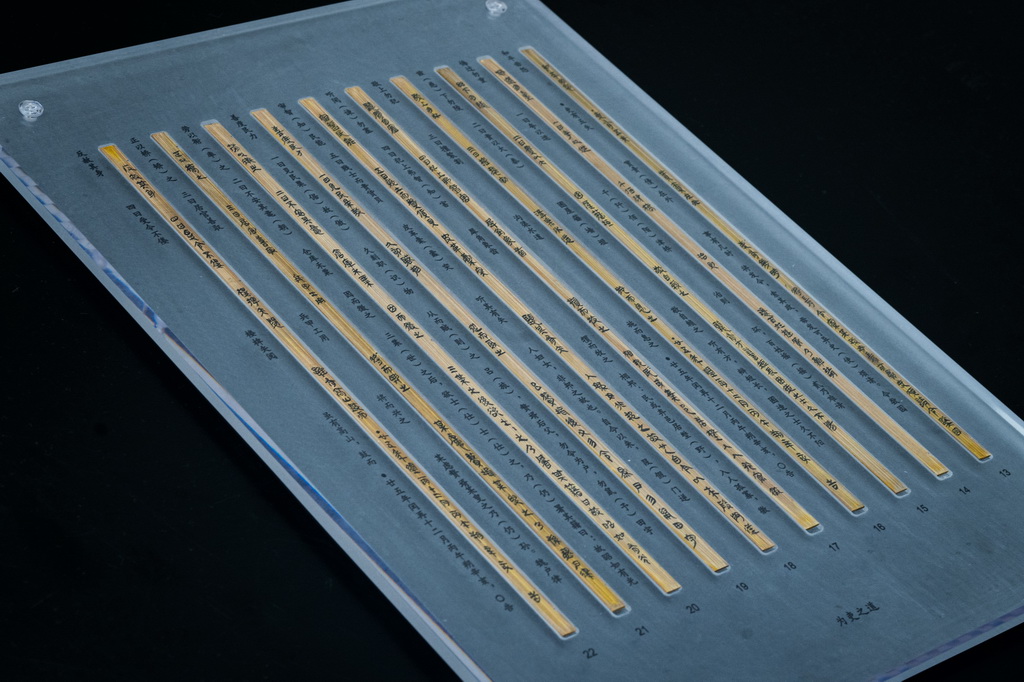

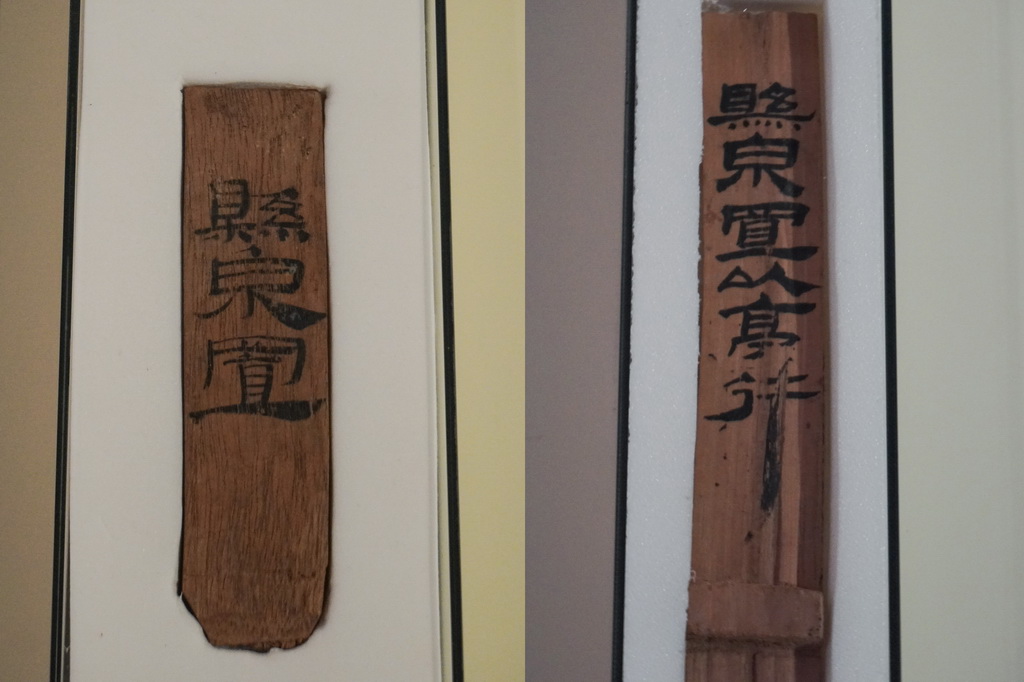

绵亘万里的古丝绸之路是文明交汇的重要通道,甘肃目前出土简牍6万余枚,其中敦煌悬泉置遗址出土的两枚“里程简”,意义尤为重大:一枚记录了从长安出发西至张掖郡的20个驿置名称及相互之间的里程,另一枚记录了汉代河西四郡的驿置道路里程。两者共同勾勒出丝绸之路东段路线图,实证了古丝绸之路的存在及具体走向。

这是出土于今内蒙古自治区额济纳旗破城子遗址的《居延里程简》(左)和出土于甘肃省敦煌市悬泉置遗址的《悬泉里程简》(拼版照片,资料照片)。新华社发(甘肃简牍博物馆供图)

“简牍的只言片语承载了真实过往。”甘肃简牍博物馆馆长朱建军说。

“传统史籍中,普通民众的日常生活很少受到关注、得以载录。我们看到的一些零散而有限的内容,主要是来自对名臣贤士的往昔岁月交代,而且多有程式化的描述。大量简牍的重见天日,为社会史研究提供了丰富的材料,特别对普通民众、基层吏员的日常生活、所思所念,有难得而真切的呈现。”中国人民大学国学院教授孙闻博说。

在秦代,基层官员在食堂吃饭要“刷卡”,以打叉或画圈标记;一名叫“弘”的汉代小吏在悬泉置工作了近20年,一笔笔清楚地记录下他经手的每一批丝路使团的来往接待;公元22年的某一天,汉代肩水金关的27名官吏用“AA制”平摊了朝廷派来慰问的使者接待费用,每人均摊55钱……

竹木无言,文字有意。简牍,勾勒出历史的“大事件”和“小细节”,让泱泱中华文明更加真切、鲜活。

简牍蕴藏中华文脉密码

中华文明作为世界上唯一未曾中断的古老文明,绵延数千年而不绝,文字记录功不可没,简牍的作用极其重要。

“如同先秦时期一个微缩的图书馆。”专家这样评价湖北荆门郭店楚简发现的价值。郭店楚简涉及《老子》《太一生水》等先秦道家文献和《五行》等早期儒家著述,所记载的16篇古籍,有13篇为存世孤本。《太一生水》等篇章均为首次面世,被誉为“改写中国思想史”的“神州第一书”。

山东银雀山汉墓的《孙子兵法》,甘肃武威《仪礼》,敦煌、居延《仓颉篇》《急救篇》……记录在简册上的名篇著作,代代流传。

秦律是中华法系中浓墨重彩的一笔,但古典文献中只留下一些不成体系的片段记载。1975年,秦吏“喜”的墓地被发现,改善了这一局面。

“喜”的墓中没有值钱的陪葬品,而是层层叠压的竹简,以及书写、修改文字使用的毛笔、铜削。

1155枚竹简、4万余字,在这些“喜”生前摘抄、记录的“工作笔记”中,有《秦律十八种》《法律答问》《为吏之道》等大量细密详备的律令简牍,其中《秦律十八种》包括土地耕作和农业生产相关的《田律》,货币、财物相关的《金布律》,驿传供给饭食相关的《传食律》等。

这是云梦县博物馆展出的睡虎地M11出土的《为吏之道》(复制品)律令简牍(2024年4月15日摄)。新华社记者 肖艺九 摄

孙闻博说:“从某种程度上来说,秦法代表理性行政的源头,对后世2000多年影响深远。”

智慧浪漫的楚国人热爱音乐,几十年来楚地考古发现大量钟、鼓、罄、琴、瑟等乐器,以及描绘乐舞场景的纹饰图案,但是一直未见乐谱。2021年,考古工作者在荆州王家嘴的楚墓中发现3200余枚战国简牍,其中160枚包含音乐符号。这些暂被命名为《乐谱》的简牍,使人们有望聆听到2000多年前的妙音。

2024年4月16日,在荆州文保中心拍摄的经过脱色后饱水保存的王家嘴楚简《乐谱》。新华社记者 喻珮 摄

简牍,既映射传世文籍所记载的文明光辉,也填充了传统史籍未能尽数展现的文明缝隙。

简牍实证中华文明多元一体

随着科技发展,越来越多的简牍得以修复,不断实证中华文明的有序传承和我国统一多民族国家的形成与发展。

“西北出土的汉简记载了大量汉代西域管理、丝路往来、典籍西传的细节,凸显了不同民族以及不同文化之间交往、交流、交融的过程。”甘肃简牍博物馆整理研究部主任肖从礼说。

于1987年发现的敦煌悬泉置驿站,是迄今中国发现并保存最完整、出土文物最多的汉代驿置机构。在悬泉置汉简中,可找到楼兰、且末、乌孙等数十个西域国家使者途经悬泉置的“印迹”。譬如,汉简《龟兹王夫妇留宿悬泉置》中就曾记载,为接待龟兹王夫妇,汉廷在悬泉置布置了“八尺床卧一张,皁若青帷”等生活物品。

这是2023年12月6日在甘肃简牍博物馆拍摄的出土于甘肃省敦煌市悬泉置遗址的悬泉置木简(汉代)。新华社记者 马希平 摄

汉武帝之前,以云贵高原为中心的西南夷地区有滇、夜郎等数十个乃至上百个部族或所谓的古国,创造了高度发达并独具特色的青铜文明。汉武帝时期在云南设益州郡,是当地社会发展上的一个重大事件。由此,当地进入到汉中央王朝的政治版图。

河泊所出土的简牍有滇国、滇相、滇丞、滇廷等古滇国职官和官署的记录,表明汉朝派专门官员对其进行管理。陈伟表示,汉朝设置益州郡后,将文书、职官、户口、赋役、法律制度等系统地扩展到云南地区,开展有效治理,为开发西南边疆、建立和巩固统一多民族国家作出了历史性贡献。

云南河泊所遗址出土的简牍(拼版照片,资料照片)。新华社发

在中国,不同民族和地域为中华文明的发展贡献了独特的文化元素,各民族相互影响、相互促进、相互交融。

各地习俗不同,湖北云梦睡虎地秦简《语书》,利用律令加以统一;《日书》中的《秦楚月名对照表》则将秦地与楚地的月份名称一一对照,让人一目了然。专家认为,这应是在秦统一后,特意编制此类手册,让原属不同文化和习俗圈的民众便于沟通。

2024年4月15日,参观者在云梦县博物馆睡虎地秦简展厅参观。新华社记者 肖艺九 摄

随着释读和研究的深入,简牍作为各民族共享的中华文化符号更加凸显。梳理各地出土的汉代简牍不难发现,“汉承秦制”。作为统一的王朝,汉朝延续发展秦朝治理体系,无论是长江、黄河流域,还是西北地区、西南边疆,各地的职官制度、户籍制度以及文化典籍流传等基本趋同。这说明,在设置郡县、纳入王朝体制的地区,中华文明多元一体演进趋势明显。

如今,简牍中蕴藏的文化密码不断被破译,人们可以从中探寻中华文明绵延不断且以国家形态发展至今的历史依据,更可从中深切感悟文化归属与自信。

文字记者:廖君、严勇、何问、喻珮、张玉洁、林建杰

来源:新华社 2024年04月24日16:20

分享到:

(责编:陈悦、刘军涛)

浏览量:

8877

浏览量:

8877