每日新闻网辽宁讯 文/孙仲兴

无论是来自世界各地的节日还是华夏民族的传统佳节,本质上都是人们表达敬老爱亲之情的重要契机,时刻提醒着我们,不要忘却生养我们的父母。作为黄皮肤的中国人,祖祖辈辈秉持着长幼有序的传统,父亲节亦不例外。身为男子汉,在世间生存本就不易,成家后更需扛起生活的重担,满是艰辛。如今身为父亲的我,重读文学大师朱自清的《背影》,才真正读懂了字里行间的深情与分量。

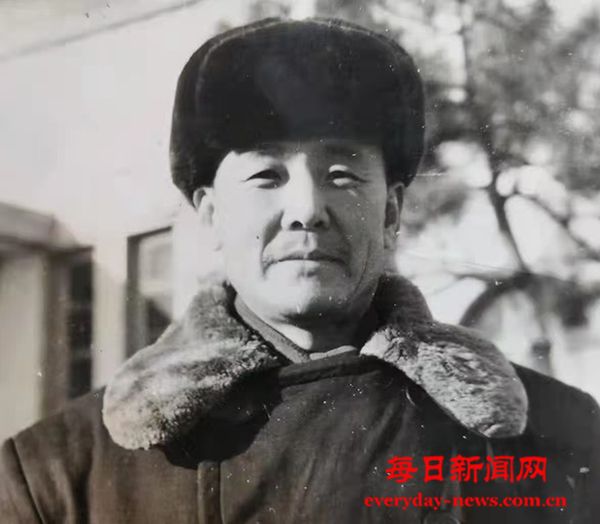

父亲离世已九载。犹记当年我被迫下乡,在大黑山国营林鹿场当饲养员。一次下夜班后,我骑着自行车奔波八十余里,只为回家看望因劳改时右脚被砸骨折,暂从“班房”放出来的父亲。短暂团聚四个小时后,我又不得不踏上返程。在舍宅小角门处,父亲拄着双拐送我的身影,深深烙印在我的脑海中。

回首三年困难时期,父亲为不给组织添麻烦,每逢周日,便带着年仅七岁的我,前往柳条沟、下府等农村。在农民秋收后的田地里,我们仔细翻找遗漏的地瓜。夕阳西下,父亲扛着二十来斤大小不一的地瓜,拉着我的小手,用那并不标准的嗓音哼唱着《日落西山打靶归》。夕阳洒在父亲一米八的高大身躯上,显得格外威武。尽管生活艰苦,但父亲始终以乐观积极的态度面对一切,如同一束光,照亮了那段艰难岁月。

那个特殊年代,父亲蒙冤入狱,我也因他的“问题”,两次被学校拒绝分配工作,被迫到农村接受再教育。1973年,北票矿务局招收下乡子女回城,印刷厂获得一个指标。当时全厂大会上,众人一致同意我回城,父亲当时还未平反,在车间劳动,却毅然从会场的犄角落站了出来:“邢师傅的儿子是还乡知青,这次他上不来,政策一变就难回城了。我的大儿子虽因我下乡,但今后还有机会。”父亲的话语掷地有声,赢得了全厂职工经久不息的掌声。

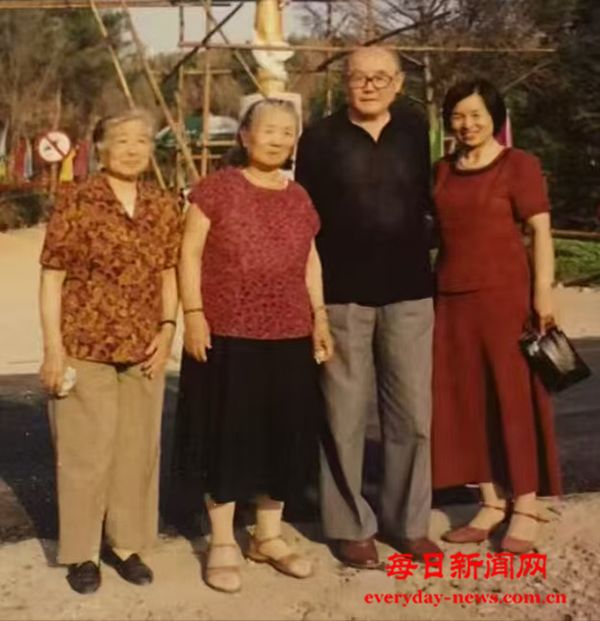

父亲55岁那年,组织找他谈话,希望他让出文联主席的职位,改任虚职市委巡视员。他二话没说,拿出多年晨练的羽毛球拍,全身心投入到朝阳地区的羽毛球体育活动中来。在羽毛球场上,他身姿矫健,仿若飞燕,全然忘却自己已是花甲之年。八十岁高龄时,他还在全国老年人双打比赛中斩获第三名。拿到奖牌时,他还不满地嘟囔着:“临时搭档跟不上我的脚步,不然冠军肯定稳拿!”

父亲办理离休手续后,将我们兄弟三人叫到一起,语重心长地嘱咐:“老大,你当记者,一定要坚守原则,听党指挥,绝不能胡来;小实呀,你手中有权,千万不能滥用,要远离金钱、美色、财物的诱惑,当个好官,就得守住底线别让老的操心;老儿子,你做生意,赚钱要走正道,违背政策、偷税漏税的事,咱们坚决不能干那!”每次我从他那简陋的两居室离开,他都会坚持把我送到大门外,反复叮嘱:“开车慢点,开车慢点。”

父亲的身影,或拄拐送别,或田间劳作,或球场驰骋,或门前叮嘱……这些画面,如同珍贵的影像,永远镌刻在我的记忆深处,指引着我前行的方向,温暖着我往后的岁月 。

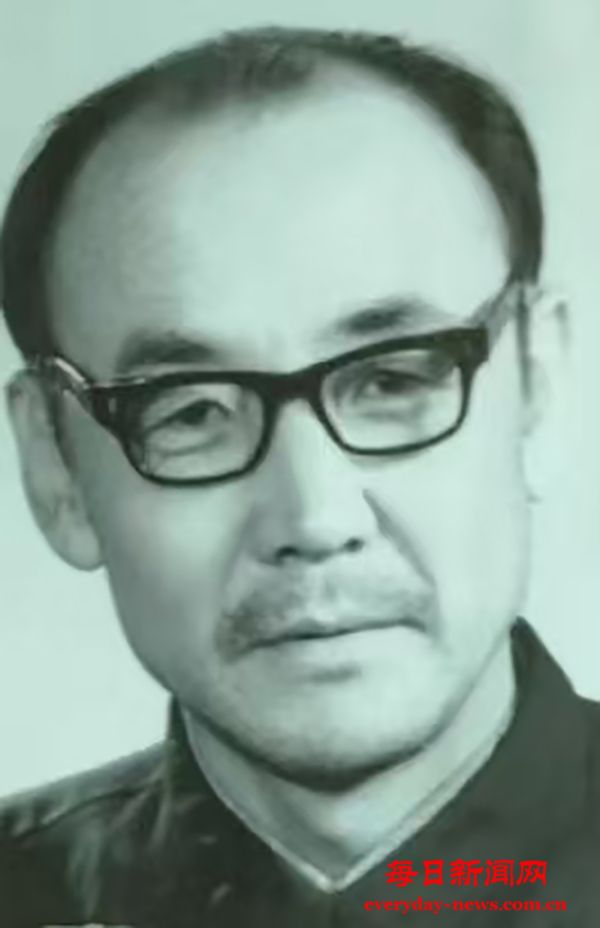

惊闻老总编仙逝,也许是巧合。心痛之时,李秀珍(原北票矿工报社编辑)到朝阳市图书馆找老乡陈静,看到《走过哀伤》的文章思绪万千。《走过哀伤》告诉我:每个人的哀伤节奏不一样,走过哀伤是一个自我疗愈的过程。经历了丧失亲友之痛,在流逝的时间中接受现实,收回心力,重新投入生活,是健在的人必须要做的一件事。事实的确如此。死亡改变了老总编生命的状态,却没有结束矿工报老友与逝去的老总编的联系。回忆有关老总编的故事,就是表达一种鲜活的记忆;赞扬老总编的嘉言懿行,就等于老总编活在大家心中。以我一孔之见,这大概就是生者走过哀伤与逝者重建联系的过程吧。资深老报人,“文革”遭劫难,“拨乱”获新生,改革志更坚。事业精又勤,信仰忠又贞,名利淡如水,规矩永不乱。七五“报”复刊,老总编突然病逝,着实令矿工报社老友群哀伤。

5月20日,远在外地的刘兴智总编从网上得知孙余德总编不幸逝世,悲痛之情难以言状,他含泪写下数句挽词,以悼念多年共事的老友:

网上传噩耗,

震惊不敢信,

相别才数月,

米寿竟成仙。

资深老报人,

编采聚英才,

功高领路人。

半世兄弟情,

思念意缠绵,

一别成永诀,

忧感心不安。

相知几十年,

有幸共谋篇,

君已驾鹤去,

有事找谁问?

静默六朝都,

朦胧向北看,

悲从心头起,

泪洒在江南。

呜呼!痛哉!

余德同志千古!

刘兴智(原朝阳市文联副主席),将悼念北票矿工报老总编孙余德的诗句用微信的方式发表在矿工报社老友群。

张健(原朝阳有线电视台副台长)不禁感慨万分:

今晨含泪读挽词,

遥想“75”复刊时,

孙刘风华正当年,

我侪青春方幼稚,

“红旗版”中学组稿,

采访路上习文字。

春风大雅开新风,

秋水文章写好诗。

光阴似水四十载,

回首恍然似昨日。

泪祭孙总魂安息,

遥祝刘总身安逸,

一线牵起江南北,

何须鱼书兼尺素。

编辑:唐玲

浏览量:

29078

浏览量:

29078