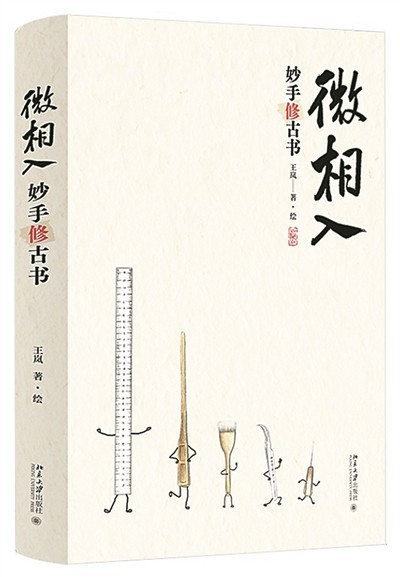

《微相入:妙手修古书》:王岚著绘;北京大学出版社出版。

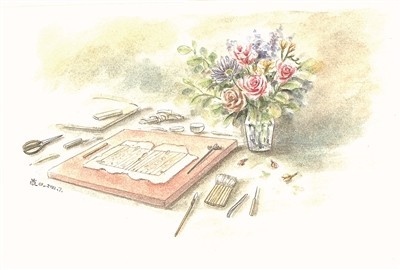

图为《微相入:妙手修古书》书中插画《书香与花香》。

王 岚供图

古籍修复,是一个古老而小众的行业。

许久以来,售卖书籍的书肆、书坊和字画装裱店也兼做修书生意。修书人,是传统手工业者中的一员。新中国成立后,拥有一定古籍藏量的博物馆、图书馆专设有修书岗位。近些年来,随着古籍保护工作的加强,古籍修复渐为人知。

提到修书方法,至今,我们仍遵循着1400多年前北魏贾思勰《齐民要术》中的记载:“书有毁裂……裂薄纸如薤叶以补织,微相入,殆无际会,自非向明举而看之,略不觉补。”意思是说,撕出如薤叶般窄小的纸条,用以修补书中断裂。“微相入”一词精辟、准确地描述了补纸与书页粘接、微微相搭的状态,修补痕迹难以察觉,体现了修复师精细入微的操作,与今日文物修复理念所倡导的修旧如旧和最小干预原则亦相契合。

这本《微相入:妙手修古书》是我在首都图书馆从事16年修书工作后写下的关于古籍修复的故事。我尝试用散文的叙述方式,分别从劫、器、纸、修、缘五个部分介绍修书这项传统技艺。

我国古代典籍文献浩如烟海。自造纸术发明后,纸张承载着华夏文明一路走到今天,大量脆弱的纸质文献在时间进程中饱受水火、战乱摧残。火烬、虫蚀、鼠啮、粘连、霉斑、纸张酸化……种种伤残,如今悉数归纳为《古籍破损定级参考图例(试用本)》中13种常见的破损形式。修书人面对破损古籍,如同医生面对患者的不同病症,需对症下药。为书延寿,便是古籍修复工作存在的意义。

若想把书修好,除了专业技术,必然也少不了修复工具这些好帮手。“器篇”中列举的竹启子、镊子、针锥等小物件,都是修书人应对各种书籍破损时的常备利器。其中用于裁纸和揭起托裱书画的竹启子多为修复师自制:劈出一个竹片,再用废布包裹上一块碎玻璃,对竹片进行刮削,慢慢打造成一柄薄刃的竹刀。用它来裁切绵软的补书纸,再合适不过。

除了修复工具,适宜的补纸也是修书的重要材料,“纸篇”中,讲到为古籍选配补纸的重要性。传统手工造纸以植物的韧皮或茎秆为原料,经过蒸煮、漂洗、碓捣、制浆等一系列工序制成,质量上不同于市面售卖的书画宣纸,甚至不会刻意追求白净无瑕,反而特地保留一些暗黄和陈旧,这样的纸与晦暗的旧卷典籍相得益彰。用这类手工纸修书,由于纸张厚度和颜色的随机性,选配补纸经常需要反复比对、甄别,耗时费力。

现实工作中,我们也不是每一次都会遇到稀世的珍本、善本。修复最多的还数清代普通古籍。这类古籍通常是单张折页或部分粘连,严重妨碍阅读,不得已才送来修复,并要求不能拆书,快速修完。有点像医院里的急诊科,说是简修,其实对修复人员的应急处理能力是一种考验,光是书页折角挡字的情况就林林总总。“修篇”里讲述了这些匆匆来去的工作,虽然它们在档案记录中只留下一两个数字或寥寥数语,但修复师仍要认真对待。

最后的“缘篇”里,提到国家图书馆两位古籍修复专家不同以往的处理方式:一为胡玉清老师在修复敦煌遗书中没有撤出原有的粗硬麻线;一为朱振彬老师修复《韶山毛氏族谱》时刻意留下少许水痕的做法。在不妨碍阅读和不违背修复原则的前提下,老师们将书中损伤作为一种历史痕迹予以保留,这种做法无疑是大胆的尝试,也是他们基于多年实践探索而成,让我们对修复原则中的“修旧如旧”有了进一步认识。古籍修复的技法和理念正是这样,在一代代修复师的传递中不断调校改进,不断与时俱进。

《微相入:妙手修古书》中有近200幅插图,均来自我的手绘,那些小工具和修书的场景,皆是我亲眼所见或亲身经历过的工作日常,描绘它们的过程就像是在心里将喜爱的事物又深切地温习了一遍。

从贾思勰第一次写下“微相入”三个字的时代,到历史上书坊匠人默默无闻的时代,再到新中国成立后老先生们承袭古法修书的时代,及至今日,我的老师们于实践中不断探索、完善修复理念的时代,修书技法或随时间流转,或因材料和工艺的不同而有些许变化,但修书人对待工作的耐心,以及秉持传承精神的责任感并未减少半分。

这个源自千年前的手工劳动,目前还无法被人工智能替代,修书人依然日日直面书卷中的脏污、顽固的霉菌、虫吃鼠咬的缺损……用指尖的劳作为残旧古籍接续一段光阴。在寂寞的工作之内,在精巧的技法之外,还有许多值得研究的内容,也有许多值得静下心来、沉浸其中的乐趣存在。

(作者为首都图书馆副研究馆员)

责任编辑:张建伟

浏览量:

452

浏览量:

452