每日新闻网辽宁讯 刘正

尊敬的各位来宾、亲爱的朋友们:

大家好!

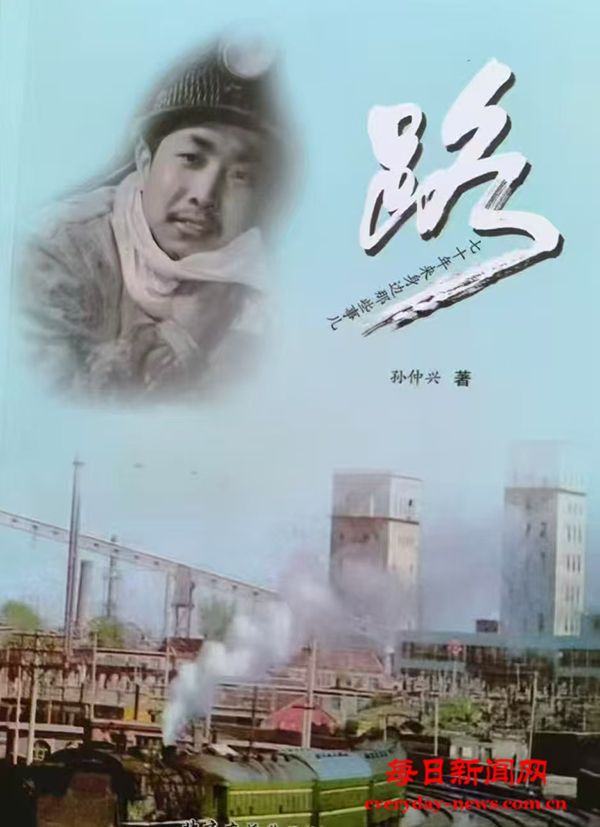

金秋时节,硕果飘香,在这满载喜悦与收获的日子里,我怀着无比激动的心情站在这里,与大家共同见证21万字文集《路》出版和今天的赠书仪式。此时此刻,这本凝聚我七十余载,人生岁月的文集终于和大家见面,心中既有对过往的无限感慨,也有对未来的满心期许,更有对在场每一位来宾的诚挚谢意。

这本《路》,收录了我精心整理的136篇文章,从少年到老年,四个人生阶段的印记清晰镌刻其中——它不仅是我个人人生风雨与苦辣酸甜的结晶,是我对人生所见所闻的真实记录,更堪称一部浓缩的个人成长史、家族记忆史,也是我们这代人共同经历的社会变迁史的生动缩影。今天,我想借着这本书,和大家聊聊文字背后的故事,聊聊我与时代同行的七十载岁月。

1953年,我出生在北票市台吉三工村,从此与这片土地结下一生羁绊。那时的我不会想到,未来人生会历经如此多的风雨与暖阳。1958年,公私合营浪潮席卷全国,我敬爱的爷爷——一位将毕生心血倾注在自家饭店的老人,毫不犹豫响应号召,把饭店献给了国家。可谁曾想,这份无私奉献后,爷爷便卧病不起,最终永远离开了我们。年幼的我还未完全理解生死的重量,就不得不面对亲人离世的悲痛。紧接着,三年困难时期来临,饥饿成了笼罩每个家庭的阴影。那时我才六岁,每到秋天的周日,就盼着跟父亲走进农村田野。在收割后的土地里,我们拿着铁锹细细挖掘,只为寻找遗落的地瓜——哪怕只有一小块,也能稍稍填补空虚的肚子。如今回想,田野里奔波的身影、泥土的气息,还有地瓜入口的微甜,都成了我童年最深刻的印记。

后来,我凭借努力考上北票县骆驼营中学——当时全县仅有的两所中学之一。本以为能在校园里安心读书、开启新篇,可“停课闹革命”的浪潮汹涌而至,学业被迫中断,这一停就是五年。对渴望知识的少年来说,五年时光漫长又无奈。1969年至1970年,中学恢复招工,这本是改变命运的机会,却因父亲当时遭受错误审查,我两次错过工作分配。1970年,我踏上前往乡间的路,开始了所谓“接受贫下中农再教育”的知青岁月。

在农村的四年里,我从饲养梅花鹿起步,尝尽生活艰辛。每天的饭食只有高粱米饭配咸菜,饥肠辘辘是常态,寒冷与劳累更是家常便饭。但正是那段日子,让我在逆境中学会坚持,铸就了坚毅的意志。我至今记得,冬天顶着寒风喂鹿时,双手冻得通红却不敢懈怠;记得和乡亲们在田里劳作,听他们讲生活道理——那些朴实的话语,成了我人生宝贵的财富。

1974年,我终于告别知青岁月,回到城市,加入北票矿务局冠山一井第一掘进队,成为一名井下矿工。漆黑的矿井深处,危险无处不在,我曾多次与死神擦肩而过。在北票矿务局的十年里,我尝试了多种岗位,每一次转变都是新的挑战,站在校园讲台,我手持教鞭传授知识,努力滋养祖国的未来,获评局优秀教师;在三宝矿宣传部,我用笔和镜头记录时代点滴,成为局、朝阳地区的优秀报道员;在公安处担任刑侦技术员时,我以守护矿区安宁为信念,成为优秀干警;在北票矿务局团委工作期间,我引领青年为“四个现代化”奉献青春,因工作出色获得局“先进工作者”称号。

1979年,我步入婚姻殿堂,有了自己的小家。1980年,儿子出生——当时计划生育“一孩化”政策实施,这个孩子成了我此生的牵挂。看着他慢慢长大,我更深刻理解责任的意义,也更加努力工作,希望给家人更好的生活。

1984年,我的人生迎来重要转折——调任朝阳电视台,从此与新闻事业结下不解之缘。1994年,我又组建辽宁电视台朝阳记者站,在新闻领域深耕细作三十一年。这期间,我亲眼见证社会的巨大变革:既看到过矿山倒闭、工厂关门时工人面临的困境,也看到过医疗、教育、住房改革初期部分家庭承受的压力;但更看到改革开放带来的实实在在的好处——曾经的“饥寒交迫”变成如今的“丰衣足食”,延续千年的农业税彻底取消,农民生活越来越有盼头;曾经“楼上楼下、电灯电话”的梦想不仅实现,更有了小汽车、高铁等现代化设施。小时候去北京要花两天一夜,如今坐高铁一个多钟头就能到达。每次看到这些变化,我都忍不住感慨:生活太美了!这些亲眼所见的变迁,也成了我新闻报道中最鲜活的素材——我想用镜头和笔,永远留存这些时代印记。

1983年,当我紧握右拳郑重宣誓,加入中国共产党。从那一刻起,“为人民服务”的宗旨就深深刻在心中,成为我人生征途上坚定不移的信仰。

后来,我下派到凌源县担任乡党委副书记。在基层的日子里,我深入田间地头与乡亲们促膝长谈,走进农家炕头共商发展大计。那些“县优秀共产党员”“县先进工作者”的荣誉证书,不仅是对我工作的认可,更是我与基层群众在共同奋斗中结下深厚友谊的见证。每当看到这些证书,我就会想起和乡亲们共度的时光,想起他们朴实的笑容与对美好生活的向往。

数十年来,我始终坚守党的新闻宣传战线,播发四千多条电视新闻作品,在人民日报、新华社、工人日报、中央人民广播电台等国内主流平台,以及部分海外媒体、网络平台发表两千五百多篇文章。其中二十多篇作品荣获市、省乃至全国电视新闻一等奖,数十篇获二、三等奖,我也曾连续五年被评为辽宁电视台优秀记者。这些荣誉,就像职业生涯中的璀璨星辰,映照出我对新闻专业的执着,也激励我不断前行。

92年,我在北京广播学院读研期间,受学院委托主编全国城市电视台第一部理论与实践结合的《红绿蓝实践》论文集。为梳理电视行业发展脉络与经验,我查阅大量资料、走访业内前辈,倾注无数心血。这本书于1994年由北京广播学院出版社出版,学院刘继南院长亲自作序,中央电视台洪民生台长题写书名——这对我而言,是莫大的肯定与鼓励。

2022年,我又主编了我国首部关注北票市舍宅大院文化的《舍宅情缘》。这本书聚焦上世纪五、六、七十年代底层人群的民俗、民生与世态人情,我希望用文字保存那些逐渐消逝的乡土记忆与人间温情。令人欣慰的是,《红绿蓝实践》与《舍宅情缘》均被国家图书馆、辽宁图书馆、南开大学、南京传媒大学、北京广播学院等机构收藏。每当想到自己的文字能被更多人看见,能为社会留下有价值的东西,我就觉得所有付出都值得。

在这部《路》文集中,还有许多细节记录人生点滴:《绿色小火车》以儿童视角,写下我第一次乘坐北票矿务局通勤小火车的好奇与兴奋;《小淘气包》《挖坑》里,藏着我小时候调皮捣蛋的模样,也记录着父亲的包容与教育;《铁轱辘圈儿》则讲述父亲教育子女的苦心——那些平常小事,如今都成了最珍贵的回忆。

《奖状》一文中,我写下年少时经历的磨砺;六篇《青年点的艰苦岁月》,真实记述了那个年代的成长经历。从农村回到矿山后,我用笔记录煤矿工人“特别能战斗”的奉献精神——正是这份感动,让我在每个岗位都告诫自己:要干一行爱一行,要有崇高的责任感。当老师,就努力成为优秀教师;当记者,就力争成为优秀记者;做党务工作,就对得起乡亲们,对得起胸前的党徽。

成为职业记者后,我更珍惜党和组织赋予的职责,始终牢记“为时代鼓与呼”的使命。四十多年来,我走遍朝阳地区的乡镇村落,用镜头捕捉真实瞬间,用文字记录动人故事。我采写的稿件,上至省领导工作动态,下至普通百姓生活点滴,都力求真实、客观、生动。《省长与市长》一文,记录了岳岐峰省长单车下乡、刘相荣市长骑自行车了解民情的务实作风;我最早宣传报道朝阳红山文化,让这一宝贵文化遗产在国内外引发关注;也最早在中央台展现朝阳改革开放后的新变化、新面貌。回首四十年记者生涯,我无怨无悔——能成为时代的记录者、思考者,能与共和国同呼吸、共命运,是我此生最大的荣幸。

今天,《路》的出版对我而言,是人生的一次小结,更是新的起点。未来,我依然会在朝阳这片热土福地上,继续为热爱的事业拼搏,用文字记录生活、用照片见证时代。

在此书付梓之际,我心中满是感激,也想起了不同时期给予我帮助与关怀的人。首先要缅怀那些已故的老领导:张爱友、莫士奎、汪作起、金允模、马丙发、崔志政、张旭明——他们的教导与扶持,我永远铭记。尤其难忘于海清老先生,当年是他把我从 偏僻的三宝煤矿调到北票矿务局公安处,给了我改变命运的机会。如今他已九十六岁高龄,愿老先生身体健康长寿、平安吉祥。还有武乐群、律相银、刘贵成、刘万春、张健、李秀珍、张金萍、佟国民、卢玉、肖洪昌、刘福成、孙轶、韩军、雷达、吕仕信、艾红鳄、孙国礼、陶维军、乌晓明、闫玉、何晋欣等一众同龄友人,无论顺境逆境,你们始终给予我无私支持与鼓励——这份恩情,我刻骨铭心。在此,向你们致以最崇高的敬意和最诚挚的感谢!

同时,感谢今天到场的每一位来宾——感谢大家在百忙之中参加《路》文集的出版赠书仪式,希望这本《路》能带给大家一些思考。

友谊长存,情谊永在。最后,再次感谢大家!谢谢!

浏览量:

30284

浏览量:

30284

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号