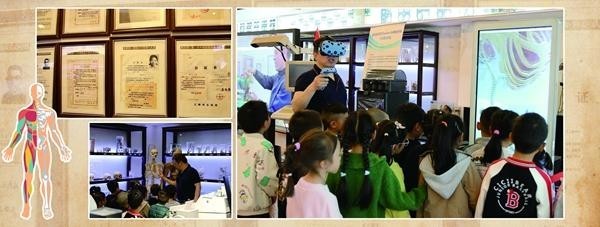

复旦大学人体科学馆馆长周国民经常为参观者讲解,10多年来他收集了很多故事,通过各种手段对外展示,希望让更多人记住这些故事。俞佳一/摄

这两天上海的最高气温飙升到38摄氏度,但复旦大学上海医学院(以下简称“复旦上医”)校园内的人体科学馆里,来来往往的青少年学生依然络绎不绝。几乎每一位参观者,都会在参观后写下长长的感言。

在这个小众的博物馆,有人为了一排胚胎标本推门十余次,有人因一封遗体捐献申请书读懂生命的“新生”,这个展馆用千余件人体标本与珍贵的临床医学史料,将与公众有些距离的人体科学“焐热”成直抵人心的生命课堂。

“令人感动”“震撼心灵”“宝藏博物馆”……社交平台与该馆有关的热门帖子很多,其中不少还是“快餐式”阅读平台里不多见的数百字长文。

提到解剖与标本,大多数人的第一反应可能是害怕,但10多年来人体科学馆吸引了无数参观者从全国各地慕名而来,有人更是已经来过十余次。这里到底为什么吸引人?

医学生的“浪漫”,该捐就捐

复旦大学人体科学馆依托复旦大学基础医学院解剖与组织胚胎学学科建设而成,该馆前身是国立上海医学院(现复旦大学上海医学院)于20世纪30年代建立的人体标本陈列室。作为国内最早成立的人体标本陈列室之一,该馆起初仅对医学院校的师生开放。2013年大规模重建后,陈列室更名为现在的人体科学馆,并于2014年正式向公众开放。

11年来,已有数不清的人来到这里,接受一场场直抵人心的生命教育。不管抱着怎样的心态来到这里,最后人们都怀着莫大的触动,依依不舍地离开。

复旦大学医学科普教育中心主任、人体科学馆馆长周国民经常亲自为来访者做导览,他给学生上课或外出时由志愿者为来访者讲解。只要参观者愿意了解,周国民恨不得把馆内所有展品都介绍一遍。

苏女士在孩子生日当天走进了这家小众的博物馆,没想到被感动得泪流满面,“我和啾啾没有预约,没有门票,就遇到这位谦和馆长(周国民),他手拿百年前的载玻片对着显微镜,在场的十来个孩子就再也没能把视线从他身上移开”。

有不少参观者是听说人体科学馆收藏着复旦老校长颜福庆捐献的早夭双胞胎孙女标本,决定专程来看一看。“这就是馆内的‘镇馆之宝’吗?”这是周国民经常被问到的问题,而他的回答一直是“在我看来,这里的1000多件展品都是最珍贵的馆藏,因为它们都代表了生命最无私的馈赠”。

70多年前,国立上海医学院创始人颜福庆的双胞胎孙女不幸夭折,从此她们就“安家”人体科学馆。颜福庆被誉为“中国现代医学之父”,他坚持解剖应是医学院学生的基本课程,但在百余年前,人们普遍认为人体解剖违背伦理道德,虽然政府明令准许医院及医学院解剖尸体,但实施起来仍然困难重重。

颜福庆的长孙颜志渊回忆:“20世纪50年代,祖父经常带我到学校里来。有一次带我参观放置标本的解剖教研室,他指着一个大瓶子里的两个双胞胎婴孩标本说,这是你的两个姐姐。”临终前,颜福庆留下遗言,希望百年后把遗体捐给学校做解剖,然而这个遗愿在20世纪70年代并没有实现。颜志渊决定去世后把自己的遗体捐赠给学校,替爷爷完成遗愿。

“一代学者的风骨,除了治学的严谨求真,还有的一定是对学科神圣性的热爱。尤其解剖学,没有解剖学就没有现代医学。”苏女士感叹。

还有一个名叫靳安庸的上海医学院教师,她全家13口人,都签署了遗体捐赠书。“一辈子都在做切片研究的人,最后把自己的遗体捐献出来供研究用。”周国民每次都会花大量的时间来给观众讲述靳安庸的故事。

靳老师生前在学校从事组织胚胎学研究,日常工作围绕着人体解剖、大脑切片和标本制作展开。1997年,年过七旬的靳安庸和丈夫决定办理遗体捐献。两位老人相继去世后,受到感化的全家13口人都决定捐献遗体。

周国民得知此事后,专门为二老做了一件纪念铜像放在馆里展出,“我们没法展出这种标本,但这样的故事,需要被具象化”。

周国民说,人体科学馆的“温度”,蕴含在“对‘大体老师’的尊重与感恩中”。他回忆自己大学时的解剖课,“大体老师”非常稀缺,一个班几十人共享一两名“大体老师”。如今,经过社会各界的不断努力,复旦上医的局部解剖学课程中,8-10名学生即可共同向一位“大体老师”学习,“现在条件好了,更要懂得感恩,未来学生走上从医道路,我想这是他们会记一辈子的事情”。

没有束之高阁的神秘感,只有连载的故事

对于人体科学馆的建设,周国民经常说:“不是说富丽堂皇就好,最重要还是内涵,一定要有故事。”人体科学馆之所以能持续吸引公众参观,又让一些人成为这里的“常客”,最重要的一点就在于——这是一个不断生长和延展的空间,是连载的故事而不是封存的陈列。

复旦上医是全上海接受遗体捐赠数量最多的医学院,相应留存的档案也最丰富。2013年,周国民担任人体科学馆馆长后,就一直在收集整理早期的文件,馆内便有了一面“遗体捐献申请书展示墙”。一张张泛黄的薄纸承载着沉甸甸的人间大爱与真情。

周国民在2015年整理档案时,发现了一份泛黄的遗体捐献申请书,申请人是1983年因白血病去世的36岁研究生吴复生。吴复生在恢复高考后考入位于安徽的一所大学,后以优异成绩被原中国科学院上海生物化学研究所破格录取,却在毕业答辩前确诊白血病。弥留之际,他因遗憾未能回报社会,决定捐出自己的遗体,称这是“给国家和人民的最后贡献”。周国民被吴复生的事迹触动,多方寻访后终于联系到吴复生的弟弟。弟弟听闻哥哥的事迹仍被铭记时激动落泪,并于2019年带家人来到上海参观人体科学馆,目睹吴复生的申请书和照片时潸然泪下。

一名70多岁的上海退休工人,跑到公证处,给自己出具了一张遗体捐献的公证书。据考证,他是全上海第一个为“遗体捐献”这件事跑去做公证的人。

他在公证书中写道:“我是旧社会生活过来的穷人,解放后,是党和政府给我过上了幸福的晚年。为了报答党的恩情,为了祖国医药事业的发展,我愿在自己故世后,将遗体献给上海第一医学院作科研之用。”公证书末尾,他还强调了一句“谁也不要阻止”。

这样的申请书还有很多很多,有“院士夫妻捐献者”“普通女工的感人遗愿”“第一位实现捐赠的百岁老人”等,它们全都被挂在了墙上,小小的一两个平方米的空间,集满了故事。

“如果不去翻找这些史料,这些大体老师感人至深的故事可能永远都不会有人知道。”周国民把它们装裱起来,高高悬挂在墙上,这些承载着生命重量的纸张,无声地感动着每一位驻足的参观者。

有的人来了十余次,每次都发现之前没看过的“好东西”:20世纪40年代去哈佛大学留学的学生写的毕业论文;二级教授齐登科等教授的科研、教学手稿,其手绘的人体结构图在精细程度上完全不输现在的印刷技术;由复旦上医教授郁庆福撰写的从解剖学视角探讨京剧演唱的原理与技巧的书籍;复旦上医建立以来各个历史时期的标本切片,一张切片就是一段发展史……很多老物件都是周国民从十几二十年前的废纸堆里翻出来的,“大家来了都可以直接上手翻看,‘束之高阁’的神秘感反而会让人体科学与公众的距离越来越远”。

小小的展馆,如何与公众互动

周国民说,之所以有那么多人愿意来参观,一个重要原因就是“讲解的个性化”。人体科学馆的参观人群覆盖了全年龄段,“从几岁的孩童到年过九十的老人家都有”,周国民会根据参观人群的不同特征,变换讲解风格,将生命教育讲得鲜活、动人。

来人体科学馆参观的,大多数都是带孩子来的家长。小朋友们一般对显微镜比较感兴趣,周国民就把馆内各种规格的显微镜都找来,和医学先贤们制作的逾百年切片放在一起展示,“把这些拿出来给他们看一看,马上兴趣大增”。

来到人体骨骼模型面前,他把胸骨和肋骨比作“两个保护心肺的‘保险箱’”,并一遍遍地告诉参观者,这样的构造正是想要和人们说“是为了怕你受伤害,也怕你自己伤害自己”。

有意思的是,这里除了有硬核的标本与切片,还有很多以人体器官结构为蓝本创作的艺术作品。这里正在探索“科艺结合”的新路径,“有温度就要有色彩,有色彩就会有艺术”,周国民认为,这都是“自然而然发生的”。

5年前,荀子(艺名)在朋友的介绍下来到人体科学馆寻找创作灵感,偶遇从旁边办公室出来的周国民,从医学到绘画,两人聊得十分投缘。又过了几天,荀子和周国民提前约了时间,带着好友麦子(艺名)来深入了解馆内展品。有感于人体的精妙与“大体老师”的无私奉献,一来二去,三人便决定“做一场前所未有的展览”。

展览最终取名叫“打开你的盲盒”人体解剖艺术展,用时下流行的盲盒概念,来激发公众对人体科学的兴趣。这次展览以“绘画+装置艺术”的形式,展出了荀子历时4年创作的3本人体解剖图谱画卷和面向全国征集的百余份画作,还推出了麦子制作的人体盲盒互动装置,将等比例还原的人体器官、骨骼模型进行涂装,改变触感与质感,让人体器官标本变得“更酷、更好玩”。

展出两个月后,周国民在人体科学馆的公众号上发表文章《艺术,给了我们看待人体的新视角和勇气》。这次医学与绘画的合作同样给他留下了深刻的印象与启发,此后,人体科学馆又组织策划了多场艺术展览,还与上海曹鹏音乐中心联合上海市慈善基金会成立的“天使知音沙龙”合作,邀请孤独症儿童们到馆内参观并演出,将纯真美妙的旋律留在了这个充满爱的空间。

周国民仍在坚持探寻更多故事,他的这份执着也感召着越来越多的人。来自复旦基础医学院各个专业的学生们自发建立了“人体科学馆志愿宣讲队”,从解剖课堂到讲解现场,他们将这些“无言良师”背后的故事带给了更多的人。馆内现有80余名讲解志愿者,有医学院的医学生,也有来自上海市各个中小学的同学,他们用00后的语言为参观者讲述:这片皮肤曾触摸过多少人间冷暖,那个脏器又承载过几多生活重量!

中青报·中青网记者 王烨捷 实习生 何奕辰 俞佳一来源:中国青年报

2025年07月18日 03版

浏览量:

851

浏览量:

851

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号