“看了这些文明之光、艺术之光,我们的民族自豪感油然而生。”9月11日,习近平总书记在考察甘肃天水麦积山石窟时指出。他希望文物工作者赓续“莫高精神”,潜心为国护宝,为传承创新中华优秀传统文化、增强中华文化影响力作出更大贡献。

5年前的初秋,习近平总书记来到敦煌莫高窟考察,并在敦煌研究院座谈会上发表重要讲话。总书记勉励敦煌文物工作者,努力把研究院建设成为世界文化遗产保护的典范和敦煌学研究的高地。

文化关乎国本、国运。80年前,敦煌研究院前身“国立敦煌艺术研究所”成立,结束了敦煌石窟近400年无人管理、任凭损毁、屡遭破坏偷盗的历史。新中国成立以来,党和国家高度重视、大力支持敦煌文化的保护传承工作。敦煌研究院也逐步成为管理莫高窟、麦积山石窟等6处全国重点文物保护单位的“石窟航母”。在强国建设、民族复兴的新征程上,中华优秀传统文化为我们提供着源源不断的精神力量。

石窟保护:从“流沙地”到“先行者”

走进敦煌石窟监测中心,打开甘肃省石窟寺监测预警平台,敦煌莫高窟等6座石窟的旅游开放状况、文物保护现状、洞窟本体及微环境监测等内容尽收眼底,相关动态实时更新。

最远的庆阳北石窟寺,距离莫高窟超过1500公里。为了更好掌握风对洞窟的影响,莫高窟风蚀气象站可提供离地面10厘米至200厘米共五个高度的风速,数据之细令人惊叹。

这是2023年4月25日拍摄的莫高窟窟区(无人机照片)。新华社记者 陈斌 摄

敦煌石窟监测中心主任王小伟介绍,“风险监测—综合预报—提前预警—及时处理”的遗产保护管理工作模式,旨在最大限度地减少各种风险因素对遗产造成的危害,实现变化可监测、风险可预报、险情可预控、保护可提前。

在石窟寺得到精细管理的当下,回首80年前敦煌文物保护事业初创之时,更能感受沧桑巨变、体悟前辈艰辛。

2024年6月7日,在敦煌石窟文物保护研究陈列中心,游客参观莫高窟复制洞窟第276窟壁画。新华社记者 郎兵兵 摄

1944年,国立敦煌艺术研究所在大漠中成立。那时,莫高窟已荒废近400年。流沙从崖壁顶部倾泻而下,上百个洞窟被掩埋。壁画大块跌落,砸烂在地上。

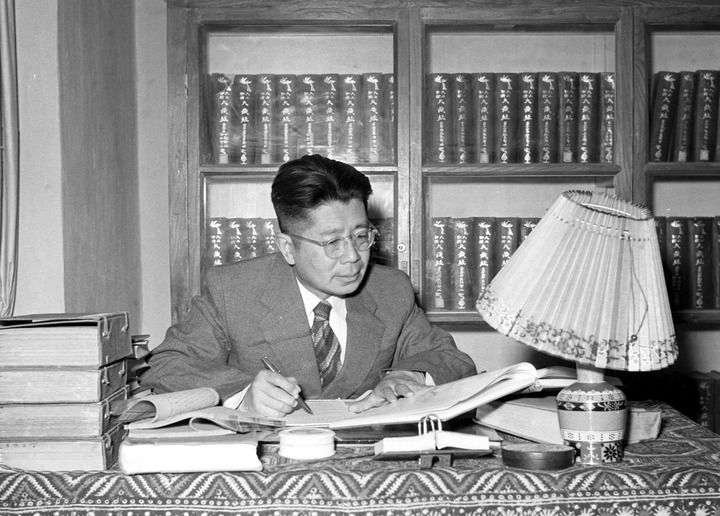

首任所长常书鸿那时还不满40岁,曾是留法9年的艺术家、国立北平艺术专科学校的教授。既绚烂又凋敝的敦煌石窟,令他情牵不已、奔赴至此。在他的全力招募下,一批批有识之士告别优渥生活,投身大漠。

1956年,常书鸿在进行文物研究工作。新华社记者 刘庆瑞 摄

破庙当办公室,马厩做宿舍。这些手握画笔的年轻人,几乎用双手清除了300多个洞窟内堆积数百年的积沙,修建了千余米长的围墙,敦煌文物保护就此起航。

唯有对中华优秀传统文化发自心底的深情,才能解释这场逆行。

已年过九旬的李云鹤,是莫高窟第一位专职修复师。回顾初见敦煌时壁画如雪花般掉落的场景,他说:“面对千年前绘制的壁画,不禁感叹古人的才华。但当看到壁画、彩塑损毁严重,我心如刀绞。菩萨缺鼻子、少嘴唇就不美了。”

我国文化遗产领域首个多场耦合环境模拟实验室2020年底投运,可模拟零下30摄氏度到60摄氏度、10%至90%相对湿度的环境,助力实施更有针对性的保护措施;截至2023年底已完成295个洞窟的数字化采集,“数字敦煌·开放素材库”等平台进一步拉近敦煌与大众的距离……

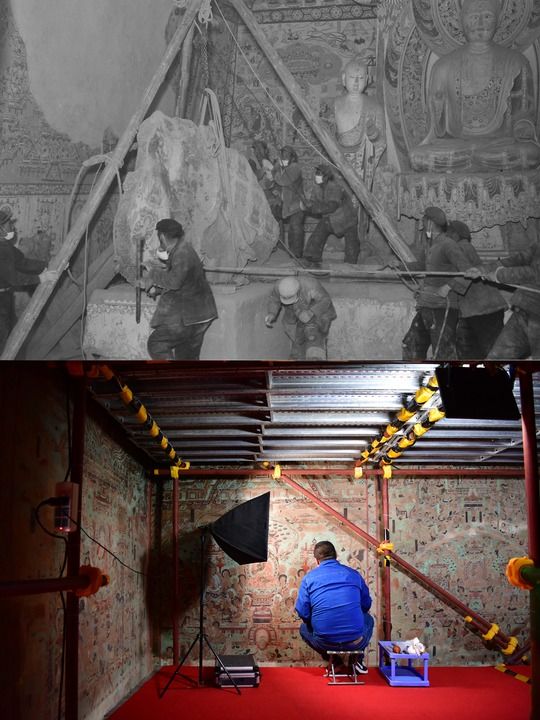

拼版照片:上图为1957年10月,工作人员在莫高窟196窟内处理坠落的窟顶壁画(资料照片,敦煌研究院供图);下图为2022年5月16日,在莫高窟第231窟,敦煌研究院文物保护技术服务中心工作人员杨金礼在修复出现病害的壁画(新华社记者杜哲宇摄)。新华社发

从抢救性保护到预防性保护,敦煌研究院以80载奋斗逐步成为我国文物保护的先行者,壁画、土遗址保护等领域的理念技术达到全球领先水平。这些从敦煌走出的技术,已应用在500余项全国重点文物保护工程中。

学术发展:从筚路蓝缕到一马当先

今年8月,汇集全球范围内敦煌学研究成果与相关一手资料的敦煌学研究文献库上线。

这一涵盖敦煌研究院馆藏手稿、敦煌历史影像资料、近现代以来国内外学者敦煌学研究成果等内容的数据库,为全球学者开展系统性研究提供有力的学术支撑。

如今,敦煌研究院这处全球最大的敦煌学研究实体,正以开放姿态推动敦煌学在世界范围内“共兴”。此前建成的“数字敦煌”资源库和敦煌遗书数据库,已实现部分洞窟及藏经洞文献的共享。

“流失海外敦煌文物数字化复原项目正在加紧进行,助力敦煌数字资源全球共享。”敦煌研究院党委书记赵声良说。

2023年4月25日,敦煌研究院文物数字化保护团队图像处理人员年海丽在拼接壁画图像。新华社记者 陈斌 摄

以敦煌石窟、藏经洞出土文物等为研究对象的敦煌学发轫于20世纪初。因大部分文物流失海外,敦煌成为“吾国学术之伤心史也”。到20世纪80年代,“敦煌在中国,敦煌学在国外”的说法刺痛着中国学者的心。

“守着莫高窟的人首先要有所作为。静下心来,埋头苦干,让成果说话。”段文杰等一批敦煌学者不甘落后、奋起直追。为临摹一幅唐代壁画,段文杰翻阅100多种资料、摘录2000多张卡片,所写敦煌服饰的学术专著丰富了我国古代服饰研究。

1955年7月20日,段文杰在莫高窟130窟甬道临摹壁画。新华社发(敦煌研究院供图)

随着《敦煌研究文集》《中国石窟·敦煌莫高窟》等一批学术成果的集中涌现,“敦煌学在国外”的局面被扭转。

进入21世纪,敦煌学研究不断发展,在敦煌石窟考古研究、敦煌遗书研究、敦煌历史文献研究、古代少数民族研究等领域取得丰硕成果。

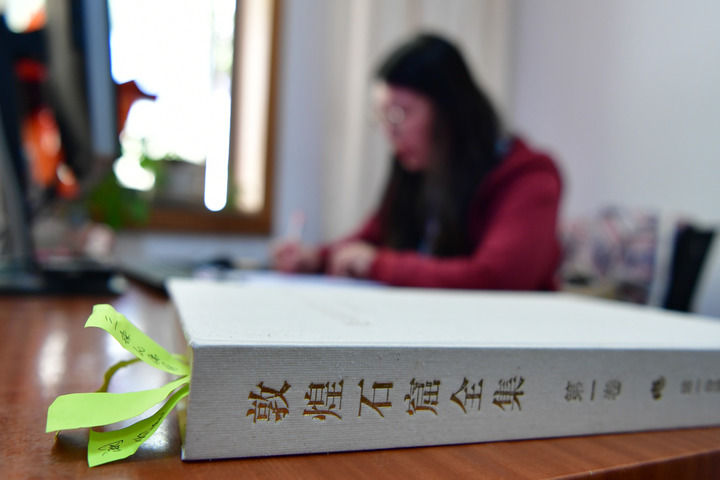

如总规模100卷的《敦煌石窟全集》,旨在形成敦煌石窟最全面的资料、最科学的档案。2011年出版的第一卷,成为我国第一份正规的石窟寺考古报告。今年初,历时10余年编写、30多万字的第二卷出版。

这是2022年4月19日在敦煌研究院办公室拍摄的《敦煌石窟全集》。新华社记者 陈斌 摄

不仅大量基础研究得到夯实、前沿问题实现突破,敦煌研究院还经常组织国际学术会议,积极引领世界多国的学术机构共同开展敦煌学研究。

9月21日至22日,在“创新与发展:敦煌学研究的新使命”学术研讨会上,来自中国、美国、日本、巴基斯坦等9个国家和地区的百余名专家共话敦煌学进展。带着新论文,日本筑波大学艺术学系教授八木春生再次来到敦煌。“现在相关研究书籍、影像等资料很丰富,但只有来到敦煌,才感觉回到敦煌学的‘家’。”他说。

从昔日的叹息,到如今国内敦煌学研究一马当先,在一代代敦煌学者的不懈努力下,有“国际显学”之称的敦煌学活力持续迸发。

交流互鉴:在“引进来”“走出去”中实现美美与共

敦煌自古就是多元文明交汇的路口。汉、匈奴、鲜卑、回鹘等多民族在这里生活,佛教、道教等多种宗教在这里并存。

带着这样的多元基因,自20世纪50年代起,敦煌就开始了国际交流合作,引进外国专家,并在海外举办敦煌展览。其中,敦煌研究院与美国盖蒂保护研究所的合作持续30多年,成为我国文物工作国际合作的典范。双方积极合作、共同研究,不仅使世界文化遗产莫高窟得到很好保护,还推动了行业标准《中国文物古迹保护准则》的出台。

2024年7月22日,游客在敦煌体验“寻境敦煌——数字敦煌沉浸展”后,在虚拟演播厅拍摄一段真人与洞窟虚拟场景交互的视频。新华社记者 郎兵兵 摄

“敦煌研究院的发展历程,尤其是改革开放后的快速进步,离不开我们秉持开放态度积极开展国际合作。通过吸收先进经验,我们的研究保护水平很快接轨国际。”敦煌研究院院长苏伯民说。

近年来,敦煌研究院进一步加快“走出去”步伐,专家多次前往伊朗等国,开展丝绸之路古遗址的调研和交流。“从巴米扬到敦煌”“阿旃陀与敦煌”“从波斯波利斯到敦煌”“从撒马尔罕到敦煌”等系列研究班,持续探究敦煌与丝绸之路的联系。相关工作不仅增进了国内外学者的交流互动,更让不同文明的研究遥相呼应、相互促进。

2024年6月7日,前来甘肃调研考察的驻华外交官在敦煌莫高窟九层楼前留影。新华社记者 陈斌 摄

一个多月前,在甘肃敦煌举行的“2024·石窟寺保护国际论坛”上,敦煌研究院与乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、斯里兰卡、柬埔寨等共建“一带一路”国家相关文博机构签署备忘录。

“中国的仪器分析技术达到了非常高的水平,斯里兰卡在壁画传统技艺方面也有很多经验,希望双方能实现更多合作交流。”来自斯里兰卡的考古学家贾纳尼·纳马尔·塞内维拉特内说。

一批来自阿富汗的考古领域官员学者也来到敦煌调研。已两次访问敦煌的阿富汗国家博物馆古币馆馆长马耶尔·阿卡·卡瑞米说,中国的文物保护技术特别是数字技术令他受益匪浅,希望在中国的帮助下建立阿富汗自己的文物数字化系统,也期待合作开展人才培养。

2024年9月4日,游客在莫高窟数字展示中心观看球幕电影《梦幻佛宫》。新华社记者 陈斌 摄

广泛而深入的国际合作,不仅促进敦煌文物事业快速发展,更唤起不同国家、不同民族的人们对人类文明成果的共同热爱,有力推动了文明对话和民心相通。

“保护各国灿烂文化是人类共同的价值观。”苏伯民说,敦煌研究院将依托在壁画彩塑保护、岩体加固、夯土建筑保护等方面的技术优势,继续深化与共建“一带一路”国家的合作,保护人类共同的文化记忆。

责任编辑:伦晓璇】

浏览量:

740

浏览量:

740

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号