刘勰是南朝文学理论家,其代表作《文心雕龙》体现的诗性智慧是由中国传统文化的延续性和稳定性所决定的,具体表现在思维方式和言说方式等各方面,今天的讲座重点介绍其中几种代表性的诗性思维方式。

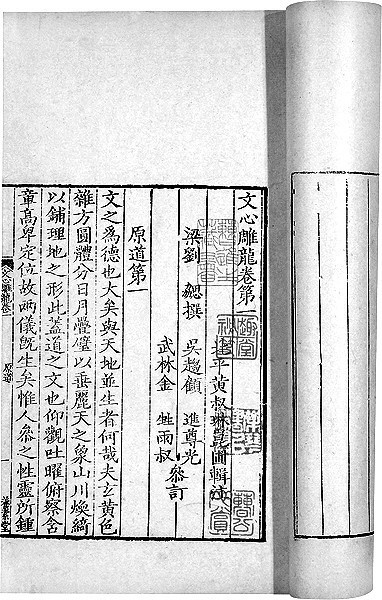

《文心雕龙》 资料图片

整体思维

《文心雕龙》思维方式的整体性大致可以从内(内部结构)、外(外部联系)两个层面来认识。

从外部联系层面来说,《文心雕龙·原道篇》开篇就说:“文之为德也大矣,与天地并生者。”刘勰认为,文学之道通天地,文学与天地万物共生共荣,相通相协。这是极富原始感觉和诗性意味的文学观念,也是中华优秀传统文化的深厚积淀。刘勰接着说,日月像两块玉一样垂示“丽天之象”,山川像锦绣一样铺展“理地之形”,日月山川之文自然而然。人生天地间,为“五行之秀”“天地之心”,有心就有言,有言就有文,也是自然而然的。至于其他万事万物,都有文采:有“藻绘呈瑞”的龙凤,有“炳蔚凝姿”的虎豹,有“云霞雕色”,有“草木贲华”,有“林籁结响”,有“泉石激韵”,一切自然而然。在刘勰看来,这些“无识之物”都文采浓郁,有智慧的人类岂能无文?由天文、地文而人文,进而广及万物之文,联通一体,旁及无碍。李约瑟说,古代中国人“非常强调自然界的统一性以及个人与自然的合一”。(《中国科学技术史》导论)就思维方式而言,这就是一种整体性的思维。中国古代文论视文学之道通天地,这是中国古人整体把握和领悟世界的生动体现。把天地万物的根本溯源于一个“道”,文与天地间万事万物形质千差万别,但根源处则浑然一片,不分你我。道生万物,物异而道存,万事万物血脉相连,气息相通,是一个浑然一体的完美整体。天道无时不在,无物不存,道通万物,一个“道”把天地万物连在了一起。这样,人文与天地万物因道而关联,人文之道通天道、通万事万物之道。中国古人置文学于天地万物的统一联系当中,天地万物也因此成为文学取之不尽用之不竭的源头活水。

从文学内部结构来说,《文心雕龙·熔裁篇》提出“三准”说,何谓“三准”呢?即写作之前、之中、结尾三个阶段的注意事项。写作之前要“设情以位体”,即根据情理来确定体裁风格。写作之中,要“酌事以取类”,即择取适当的事例来作证。文章收尾,则要“撮辞以举要”,即要总结和提升。刘勰认为,“三准”最终要服务于整篇文章的结构布局,即“首尾圆合,条贯统序”,也即前后一致,整体贯通。(《文心雕龙·熔裁篇》)所以,“三准”说实际上是整体性思维在文章结构布局上的反映。

刘勰又提出“附会”说,即“附辞会义”,“附辞”即要求文章前后文辞连贯,“会义”即要求各段内容服务于文章主旨。清代纪昀认为:“附会者,首尾一贯,使通篇相附而会于一,即后来所谓章法也。”刘勰说:“若筑室之须基构,裁衣之待缝缉矣。”刘勰用建房子和做衣服来打比方,写文章就像建房子和做衣服,零散的材料要经工匠组装才能变成房子,零碎的布料要经师傅缝纫才能变成衣服,一篇好文章应该是“首尾周密,表里一体”的完美整体。(《文心雕龙·附会篇》)刘勰认为,写作要经略整体,字、词、句的运用都要服从整个文章的篇章结构,如若于细微之处斤斤计较,容易疏略整体全局:“夫画者谨发而易貌,射者仪毫而失墙,锐精细巧,必疏体统。故宜诎寸以信尺,枉尺以直寻,弃偏善之巧,学具美之绩:此命篇之经略也。”(《文心雕龙·附会篇》)就如画师画像时如果只注意头发就会使面貌失真,射者只看准毫毛则会忽略整块墙壁。字、词、句与主题的关系就如寸和尺,我们要以小就大,字、词、句的运用都要服从主题的需要。从思维角度来说,“附会”说体现的也是整体性思维。

华中师范大学文学院王先霈教授提倡“圆形批评”,他统计《文心雕龙》全书中“圆”字凡17处,多有周全、完整、丰满、成熟等含义,这些“都是涉及思维的方式方法和思维达到的境界”。(《圆形批评论》)我们认为,对“圆”的崇尚,就其思维方式来说,实即整体思维。这种思维注重整体特征的领悟与品鉴,不主张抽象的分析、阐释或索解。

直觉思维

意大利学者维柯指出,凭感觉而不是凭分析推理去认识和把握世间万物,是诗性思维重要的基原性的特点。(《新科学》)传承深厚诗性文化的中国文论,“凭感觉”是第一原则。不尚理性之知,而重直觉体悟,以心会心。中国古代大量的诗话、词话、曲话、小说点评都可视为直觉状态下迸发出来的思想火花。艺术直觉具有原逻辑性、非时间性和直感性等特点。

中国古人认为天地万物相互感应运化而生,情理相通相融。人处天地间,触景生心,遇境生情,当然也只有对天地万物有所感触才能通天下之理。有这一文化作底蕴,中国传统文论更强调个体的感觉,所以品评又是感悟的,是经验的印象式的。《文心雕龙·明诗篇》:“人禀七情,应物斯感,感物吟志,莫非自然。”《文心雕龙·物色篇》:“物色之动,心亦摇焉。”“物色相召,人谁获安?”“情以物迁,辞以情发。”“情往似赠,兴来如答。”刘勰认为,人之情感是“感物”的自然结果,不过,这个“感”的过程不是单向的“物→人”,而是双向的“物←→人”,人与物之间是赠答关系。也就是说,在中国文论看来,自然景物也是有情有意的。

法国学者列维-布留尔指出,诗性思维“是超空间,有时甚至也是超时间的”“对一切事物作出十分迅速而合理的解释”。(《原始思维》)法国学者列维-斯特劳斯也指出,诗性思维的特征“是它的非时间性,它想把握既作为同时性又作为历时性整体的世界”“没有区分观察的时间和解释的时间”。(《野性的思维》)诗性思维不仅是非逻辑的,非用意能得,非推理能知,而且是非时间的,来亦匆匆,去亦匆匆,藏若景灭,行犹响起。它往往是俯仰之间的天机自流、一瞥之下的主客兴会、蓦然回首时的心灵感悟。现代思维科学称之为灵感(inspiration)。中国文论称之为“应感”“兴会”“天机”“灵机”“性灵”等,称灵感来了为“入兴”“感兴”“神来”“顿悟”等。刘勰称之为“神思”,并专篇讨论这个问题。刘勰说,“思接千载”“视通万里”“吟咏之间,吐纳珠玉之声;眉睫之前,卷舒风云之色”,指出文之思具有跨越时空的特点。文之思有迟速之分,像刘安、枚皋、曹植、王粲、阮瑀、祢衡等,文思很快。比如刘安,刘勰说“淮南崇朝而赋《骚》”,一个早晨就写好了《离骚赋》;而像司马相如、扬雄、桓谭、王充、张衡、左思等,文思很慢。如左思,刘勰说“左思练《都》以一纪”。左思有名的《三都赋》,入选《文选》,花了十年才完成。刘勰说的“一纪”本指十二年,是为行文方便,并非实指。刘勰对灵感的非时间性特点有深刻认识,提出灵感来临之际要“敏在虑前,应机立断”,“机敏故造次而成功”,(《文心雕龙·神思篇》)强调作家善抓时机的重要性。

国家版本馆广州分馆工作人员在库房整理典籍文献。新华社发

形象思维

从思维科学的角度来说,形象性是诗性思维的重要特征。维柯说,人类心灵有一个特点,“人对辽远的未知的事物,都根据已熟悉的近在手边的事物去进行判断。”“近在手边的事物”即我们所说的形象。最初各民族用的是“实物文字”。这是一种形象化的文字,是一种“绘声绘影”的语言,(《新科学》)其思维是极富诗性特征和原始感觉的形象思维。以象形指事为主要特征的汉语言一直保持着“绘”的功能,既绘声绘影,又绘形绘象。在此基础上,形成华夏民族思维方式的形象性特征。形象思维是中国文论的重要特征,把相对抽象的文心文理外化为鲜活生动的形象,而且这些形象往往是“近在手边的事物”,让我们感到非常亲切。

刘勰认为,艺术家们要得“江山之助”(《文心雕龙·物色篇》),投身于大千世界山山水水之中,从山高水低、日耀星繁、鱼跃鸢飞、草长花盛中获得灵气和创作的冲动。“登山则情满于山,观海则意溢于海,我才之多少,将与风云而并驱矣。”(《文心雕龙·神思篇》)天地日月、山川万物给人们无尽的创作灵感和思想启迪,给文学创作带来无限活力和灵性。古人畅想的“走万里路,读万卷书”,其中“走万里路”就包含着对山川万物的投入和对其灵气的吸纳。中国文论的许多用词,即取法自然万物,如:“若夫镕铸经典之范,翔集子史之术。”(《文心雕龙·风骨篇》)“自献帝播迁,文学蓬转。”(《文心雕龙·时序篇》)“并体貌英逸,故俊才云蒸。”(《文心雕龙·时序篇》)其中“翔集”“蓬转”“云蒸”等词语,单从词源学的角度来说,就是一幕幕大自然真实场景的写照:禽飞兽走、草青木秀、水流云飞……是人们日常生活之中低头不见抬头见的场景。从《文心雕龙》的字里行间,今天的我们仍可以感受到中国古人思维与天地一起律动的脉搏。

有感于天道与文道合一,自然的节拍与文学的节律合符,古代文论家们常以山川日月、花红草绿、莺飞鱼跃等自然气象来比拟文学。如:“其为文用,譬征鸟之使翼也。”(《文心雕龙·风骨篇》)又如:“故论文之方,譬诸草木,根干丽土而同性,臭味晞阳而异品矣。”(《文心雕龙·通变篇》)历代文论家推崇行云流水的自然境界,这是山川万物对文论家们的启示。如刘勰认为“机发矢直,涧曲湍回”有“自然之趣”,“激水不漪,槁木无阴”是“自然之势”。(《文心雕龙·定势篇》)

“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。”(唐·刘希夷《代悲白头翁》)古人常常生发出“自然永恒,人事不永”的感慨,追寻不老的青山,向往曾照古人的明月。中国传统文论常常把文学尤其是优秀的文学作品比作山河日月,认为文学与山河同在、与日月同辉。刘勰说,经典“昭昭若日月之明,离离如星辰之行”,(《文心雕龙·宗经篇》)《离骚》“虽与日月争光可也”。(《文心雕龙·辨骚篇》)把文学比作千古江山和恒久之日月,流露出对自然永恒的企羡和对生命短暂的感伤。

把文学艺术作品比喻为人体,是中国传统文论更常见、更普遍的现象。早在二十世纪三十年代钱锺书就提出过这个问题。他在《中国固有的文学批评的一个特点》(原载1937年《文学杂志》1卷4期)一文中指出,中国古代文学批评有“把文章通盘的人化或生命化”“把文章看成我们自己同类的活人”的特点。这样的例子很多,如:“情志为神明,事义为骨髓,辞采为肌肤,宫商为声气。”(《文心雕龙·附会篇》)“辞为肤根,志实骨髓。”(《文心雕龙·体性篇》)以人拟文反映了中国古代传统的美学思想,即推崇生机勃勃、灵动自由、神气远出的生命形式,把文学艺术当成一个具有内在生命力的有机整体。文学的生命之喻,从思维角度来说,可以说是整体思维,因为人体本身是一个有血有肉、有筋有脉的有机整体。当然也可以说是形象思维,抽象的文心文理活化为生命形象。这种形象言说实为人们“把自己当作衡量宇宙的标准”,把自己的本性移加到自然事物上去。(《新科学》)古代文论的生命之喻不仅是把文学作品比拟成生命体,甚至把整个大化自然都设想为生命的世界。《文心雕龙·物色篇》就是用诗一般的语言描绘生机勃勃的自然万物:这里有“玄驹步”,也有“丹鸟羞”;有“珪璋挺其惠心”,也有“英华秀其清气”;有春之“悦豫”,夏之“郁陶”,秋之“阴沉”,冬之“矜肃”;有“一叶”,有“虫声”,更有“清风与明月同夜”“白日与春林共朝”。大化自然中,有“灼灼”桃花鲜、“依依”杨柳貌,也有“杲杲”出日容、“瀌瀌”雨雪状,更有“喈喈”黄鸟声、“喓喓”草虫韵,有“山沓水匝”,也有“树杂云合”,有“春日迟迟”,也有“秋风飒飒”。在刘勰心目中,天地万物都是生命的存在,俨然成了德国学者恩斯特·卡西尔所描绘的“生命的社会”,(《人论》)与人类文化学所谓的“万物有灵观”有妙合之处。

吴中胜 赣南师范大学二级教授,全国优秀教师,江西省百千万工程人选、江西省“双千计划”人选、江西省劳模和工匠人才创新工作室负责人、中国《文心雕龙》学会常务理事、中国古代文学理论学会常务理事,主持国家社会科学基金一般项目、重大项目子课题、省社科规划重点项目等。

推源思维

刘勰有“文出五经”的观念,他认为,五经为后世各式文体的“首”“源”“本”“端”“根”,又说:“并穷高以树表,极远以启疆,所以百家腾跃,终入环内者。”(《文心雕龙·宗经篇》)追究各式文体至于一个极远之根本处,历溯渊源,树高立表,寻根振叶,这是中国文论思维的推源性。这一思维特征极富原始感觉和诗性特征,也是一种富于人文关怀的文化情怀。

“渊哉铄乎,群言之祖”,(《文心雕龙·宗经篇》)推源思维源流广远。远至人文滥觞处,广至诸子百家、文化各个层面,追根溯源是人类普遍的人文情怀。推源寻根文化传承久远,《文心雕龙》的思维也有浓厚的推源性。

《文心雕龙·序志篇》云:“振叶以寻根,观澜而索源。”传统文化、哲学、文学有深厚的“推源思想”积淀,以此为思想基础和智慧背景的中国文论,其浓厚的寻根意识和强烈的溯源欲望则自在情理之中了。中国文论品诗论文,往往“鉴必穷源”。(《文心雕龙·总术篇》)探文学之本及天地之大道,溯文体之源到炎黄之世,俨然形成了中国文论探本寻源的思想脉络。刘勰穷究诗文之道,追至天地之德、万物之理。

中国文论溯文体之源以西晋挚虞的《文章流别论》为开端,其论述的文体有颂、赋、诗、七、箴、铭、诔、哀辞、哀策、对问、碑铭诸类。挚虞在论述各体文章时,都说明其起源。刘勰进一步发扬这种探源式文体论思想,《文心雕龙》上半部论各种文体,标举“原始以表末”(《文心雕龙·序志篇》)的寻根纲领,注意探寻各体文章的诗性之源。如《明诗篇》开篇即云:“大舜云:诗言志,歌永言。圣谟所析,义已明矣。”落笔即把诗歌之源远追至上古那个诗乐不分的诗性时代。刘勰又举葛天氏乐辞和大唐之歌作为上古时代有诗歌的证据。除诗之外,刘勰把其他文体的诗性之源也尽量追溯至上古三代之时。如追乐府之根,他说:“钧天九奏,既其上帝;葛天八阕,爰乃皇时。”(《乐府篇》)溯颂赞之源,他说:“昔帝喾之世,咸墨为颂,以歌九韶。”(《颂赞篇》)溯祝盟之源,他说:“昔伊耆始蜡,以祭八神。”“在昔三王,诅盟不及,时有要誓,结言而退。”(《祝盟篇》)探铭箴之本,他叹曰:“斯文之兴,盛于三代。”(《铭箴篇》)其他如诔碑、史传、诏策、封禅、章表、奏启、议对、书记等诸多文体,刘勰探讨其根源,都追溯到夏商以前。在刘勰看来,那是一个天地浑沌、天人合一的诗性时代,根源于这一诗性时代的各种文体,本然地具有诗性特征。

中国文论的推源思维不仅是追求本原、坚守本性,也是依经树则,立正门、树高标。源是正、是雅、是本色,流则是变、是俗、是相色。在刘勰看来,五经不仅是后世所有文章的根源,而且是经典,是标杆,是“恒久之至道,不刊之鸿教”,无论情理或文辞都是千秋万代学习的楷模,所谓“义既极乎性情,辞亦匠于文理”(《文心雕龙·宗经篇》)。依经树则,立正门、树高标是中国文论谈学习对象时的思维定式。中国文学发展过程中,经典作品的示范意义非同一般。人们的创作与阅读往往并不以某种理论为指导,而是参照某一经典作品而进行。宋代严羽《沧浪诗话·诗辨》开篇即说:“入门须正,立志须高;以汉、魏、晋、盛唐为师,不作开元、天宝以下人物。”严羽再三强调要立正门、树高标。在中国文论史上,何为正门何为高标呢?其实各人有别,各派有异,如唐代韩愈自谓“非三代两汉之书不敢观,非圣人之志不敢存”。(《答李翊书》)宋代江西派以杜甫为旗帜。明代前七子主张“文必秦汉,诗必盛唐”。而晚清宋诗派则推崇苏、黄为代表的宋诗。可见,在各家各派心目中,有各自的诗祖文宗,但从其思维方式而言,则同是推源立宗。

中国文论中的推源思维很容易使人理解为复古守旧。在某种意义上,它的确有这方面的成分。正如杜甫《戏为六绝句》所言:“递相祖述复先谁?”明末清初叶燮《原诗·内篇》也说:“互相祖述,此真诗运之厄。”但从另一方面来说,事物之滥觞期,往往也是生命力最强旺、原创力最充实的时期。维柯称原始社会是人类的童年时期,人类记忆力最强,想象力特别生动,按本性就是崇高的诗人。(《新科学》)中国的老子亦有类似表述,如“专气致柔,能婴儿乎”,“我独泊兮,其未兆,如婴儿之未孩”,“常德不离,复归于婴儿”,“圣人皆孩子”。在老子看来,婴孩至柔至弱,却常德不离,含厚德,最合天道,最富生机,未来充满无限可能。中国古人的观念中,回到事物滥觞处和本原处,即找回事物原初状态时的强旺生机和无限活力。当然,事实上任何人、任何事物都不可能回到历史的原点,哲人们对世界的原初状态的留恋,其实是对其精神的留恋,是对其生机勃勃的原生态的留恋。回到过去,是为了更好地面向未来。中国文论的推源思维也应作如是解。回到文学的滥觞处即回到有强旺生机和无限原创力的文学状态。推源过去,是为了推动未来。诚如武汉大学人文社会科学资深教授冯天瑜所说:“向元典精神寻求解决现实问题的处方,是中国古人的一种思维定式。”(《中华元典精神》)中国文论中的推源,也是要从经典中汲取文学的真生命真精神,以探求解决文学现实问题的途径。

对偶思维

古人认为,作为天地之心、五行之秀的人类,生来即有两只眼、两只手、两只脚……成双成对,纯是天工。由这种“近取诸身”的仰观俯察体验推而广之,则形成万物有双、万事有对的观念。以之论文,则是中国传统文论“自然成对”“辞动有配”的对偶思维。

“神理为用,事不孤立。”(《文心雕龙·丽辞篇》)对偶不仅是一种修辞方式,更是一种思维方式,因为这是人类的天然本性,是人类思维的习惯和定式,其中有刘勰所说的“神理”在。古人按照自己的本性生产和生活。他们的生产活动和生活方式包括艺术创造是其本性的自然流露。因此,可以从人类的生产活动和生活方式包括艺术创造中反观人类的本性。美国学者弗朗兹·博厄斯在考查原始人类遗留的艺术品时指出:“自古至今,一切民族的艺术品中均可看到多种特征,其中之一即是对偶。即使在最简单的装饰艺术的造型里,也可看到对称的形态。”维柯说,人类心灵的特点就是“把他自己当作权衡一切事物的标准”。(《新科学》)列维-斯特劳斯指出,人类各民族普遍具有二分结构,“对称性是预先规定了的”,不对称性是由人们制造的。(《野性的思维》)

作为人类的自然本性和思维定式,对偶思维广泛渗透于中国文化思想和文学艺术当中。刘勰认为,文学艺术中的对偶丽辞是基于人的自然本性,“造化赋形,支体必双。”(《文心雕龙·丽辞篇》)刘勰以圣人言辞为例,说明丽辞是自然生成而非人工刻意营造:

唐虞之世,辞未极文,而皋陶赞云:“罪疑惟轻,功疑惟重。”益陈谟云:“满招损,谦受益。”岂营丽辞?率然对尔。《易》之《文》《系》,圣人之妙思也。序《乾》四德,则句句相衔;龙虎类感,则字字相俪;乾坤易简,则婉转相承;日月往来,则隔行悬合:虽句字或殊,而偶意一也。至于诗人偶章,大夫联辞,奇偶适变,不劳经营。

刘勰说,像“罪疑惟轻,功疑惟重”“满招损,谦受益”和《易》之系辞,都有“丽”的特点,是“圣人之妙思”,或“句句相衔”,或“字字相俪”,或“宛转相承”,或“隔行悬合”。就拿“序《乾》四德”来说,“四德”指的是《乾》卦的元、亨、利、贞四种功能。《文言》曰:“元者,善之长也;亨者,嘉之会也;利者,义之和也;贞者,事之干也。”句式整齐又自然而然。刘勰说,这些圣人妙言,并非有意营构,而是“率然对尔”,亦即冲口而出、自然生成的。《诗经》中的“偶章”“联辞”,也是“奇偶适变,不劳经营”,亦即因情因景而生,非人工着意经营而成。刘勰认为,文学中的对偶艺术是很美的,所谓“丽句与深采并流,偶意共逸韵俱发”“玉润双流,如彼珩珮”,(《文心雕龙·丽辞篇》)这也是对偶思维在中国文学作品中的精彩呈现。

《光明日报》(2025年05月10日 10版)

责任编辑:秦亮

浏览量:

1041

浏览量:

1041

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号