王凯近照

《绿沙漠》书影

小说集《绿沙漠》(人民文学出版社)收录我近年写的三个中篇小说。篇幅最短的《途中》不到三万字,讲了两个军官在穿行于河西走廊的列车上偶遇,勾起了两人各自的恩怨过往。接着他们又共同碰到了一个背着大提琴的新兵,这个琴自然要派上用场,因为两位军官将在琴声中感到释然并达成和解。最长的《星光》大约五万字,写了一个年轻军官调动到城市却未能真正融入城市,反倒始终被戈壁滩的回忆和他带过的兵“纠缠不休”的故事,他不得不努力摆脱这种困扰并开始重新梳理自己。不长不短的《沙漠里的叶绿素》则是唯一一篇正面描写沙漠军营生活的小说,三个军校同窗,毕业时一同分到沙漠里的空军基地,然后又被形态各异但仍属常规的爱情所困扰,我翻看样书时会在有的地方停顿几秒,我想是因为那些细节确实曾经发生过。

出书过程中,责任编辑付如初跟我在微信里讨论过几次书名和封面。封面设计几乎没什么异议,很快就定了,书名却拖了挺长一段时间。其实我挺喜欢她建议的“绿沙漠”这个名字,色彩明快,空间阔大,引人遐想。唯一的犹豫在于这三篇小说除了《沙漠里的叶绿素》,其他两篇并没有直接写到沙漠,以我曾在机关工作多年养成的“材料思维”来看,多少有点“包不住”的感觉。不过等拿到样书,这种感觉却又消失了。大概是这三篇小说不论是否直接写到沙漠,事实上都与沙漠有关,如果抽掉其中关于沙漠的元素,这些故事都将无法成立。而且我还意外地发现这三篇小说很清晰地勾勒出了一条小小的脉络:沙漠中——列车上——城市中。这看上去显然是一个远离的过程,也即小说人物和我一样,已经离沙漠很远了。沙漠之于我们,逐渐从特写退到了远景,从现实变成了回忆,从具体抽象成了符号。

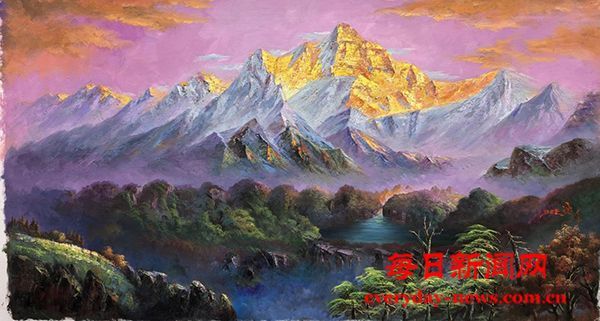

这让我意识到,沙漠里那段确凿的生活正在离我远去,连同我曾经朝夕相处的连队战友、住过多年的平房宿舍、抓耳挠腮搞材料的机关之夜一起,成了记忆的一部分,而我不可能再重新完整地去体会它了——这是一条生命的单行道。我想起2023年夏天,我带着十岁的儿子重新去了一趟巴丹吉林沙漠,在那里待了半个月,重温了酷热、干旱和沙尘暴。我去了当年军校刚毕业时待过的老部队,但我们连队的营院已经变成了仓库,那个圆形碉堡一样的旱厕——总有新兵把烟藏在土坯缝里——早被夷为平地。如今的营区建设得比从前漂亮许多,设施更全、更现代,但很多被重新整修过的营房,我依然记得它们当年的用途。只是三十年前在这里生活的数百号人早已走得一个不剩,眼前都是年轻又陌生的面孔。我只能在长势喜人的菜地里恨恨地吃掉了两个西红柿。好在沙漠本身看上去依然熟悉,甚至看不出任何变化。有天傍晚,我们驱车去了狼心山。沿着栈道爬到山顶已是日落时分,放眼望去,浩瀚的大漠如同金色海洋,几座黑色的石山十分突兀地从地面涌起,仿佛海面上几座小小的孤岛。大漠如海,残阳如血,远处横流的弱水仿佛一根飘带,在夕阳下兀自闪亮,仍和我三十年前看到的一样壮丽撼人,仍会让我生出大量莫可名状的心绪。我猜当年王维“出差”经过此地时看到的大漠孤烟、长河落日,跟我看到的不会有多大区别,也许再过一千年,在这里登高望远的人看到的同样没多大区别。我站在那里,漠风吹在脸上,久违又熟悉的辽阔与空旷,令我禁不住心潮奔涌。我打算给儿子讲一讲我当年的军旅青春,可塞了一嘴的陈年往事却吐不出来,因为他只顾着跑来跑去想拣几块好看的石头。他不愿意听,因为他从来没在这里生活过。换句话说,这一切对他而言毫无意义。对他有意义的是楼下的小花园、学校的小伙伴、快餐店的冰淇淋和屏幕上的动画片。

那么对我来说,沙漠又有何意义?为什么我总是一次又一次地把它写进小说?回看《绿沙漠》里的文字,我琢磨了一会儿这个问题。我在那片遥远荒寂之地生活过许多年,它对我来说类似于遥远的故乡,但又不完全一样。故乡大多承载着成年之前的回忆,并且世世代代总有人居住在那里,呈现出稳固而绵延的状态,带有一种归宿的意味。而沙漠里的军营生活却只是人生的一个区间,大家从军入伍来到这里,若干年后又会离开这里,这里始终是一个军人生命和记忆的一部分,并成为一生当中的一个独特的坐标系。它会离此刻越来越远,却永远不会消失。对我来说,这个坐标系能让我在其中看到自己的位移和变化,那是一条有关时间、空间、心理和命运的曲线。甚至不只是一条曲线,也可以是一根管道、一条溪流,总是不停地向我输送着种种回忆、细节和感觉。这种神奇的液体里包含着风沙、寂寥、面孔和气息之类包罗万象又无穷无尽的成分,能够一直浇灌我小说的植株。

回到《绿沙漠》,三篇小说里的人物都曾被沙漠牵绊和困扰,却也都被沙漠改变和塑造。这里面自然有军营生活和军事职业的特殊性,但同时也不违背一个普通人面对生活时可能的境遇和选择。从地理上说,它无疑是荒凉的,连许多植物都不愿在这里待下去,何况人呢?可是当你作为军人必须要在沙漠里生活时,这种矛盾的感受便如影随形。你必须与气候、风沙、寂寞和离开的念头一次又一次地斗争,要在斗争中学会适应和接受这片蛮荒之地带给你的所有考验,并开始在其中一点点寻找那些让你感觉美好的东西。这个过程中,沙漠会天然地制造出种种便于心灵实验的对照组,诸如孤寂与繁华,逃离与坚守,现实与梦想,开阔与逼仄,还有烈日与星河。从这点上说,也许每个写作者都拥有一片沙漠,或者说,一片类似于沙漠的所在。可能是一个村庄、一片森林,也可能是一座海岛、一条船或者别的什么,只要它能够成为一种生活的坐标或者源泉。

当然我也清楚,仅有沙漠是不够的。酷烈的沙漠正成为我写作的舒适区。它为我提供依靠的同时也给我造成了局限,带给我灵感的同时也抑制了我的想象,这有时候会让我感到不安。不过对我的军旅小说而言,沙漠依然有着不可替代的作用。在小说里,它既可以是绵延不绝的风和沙丘,也可以是铺展的背景音或者底色,它以何种式样在小说中出现并不重要,出现多少也不重要,重要的是它一旦出现,我才会感觉笔下的世界拥有了可靠的支撑,有点像步枪的枪托或是导弹的发射架,好让我的火力能够稳定地输出。

(作者为军旅作家,鲁迅文学奖获得者)

浏览量:

620

浏览量:

620

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号