《华夏日常生活史》 李志生 著 北京大学出版社

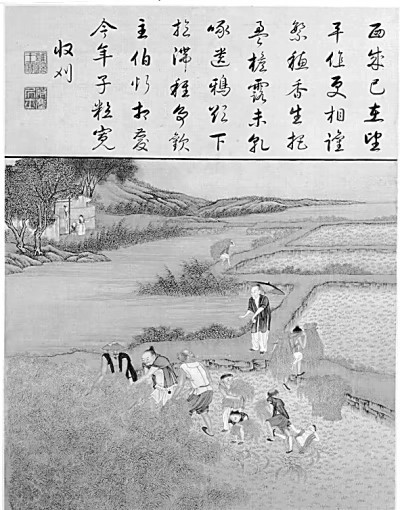

清 《胤禛耕织图册·收刈》 图片选自《华夏日常生活史》

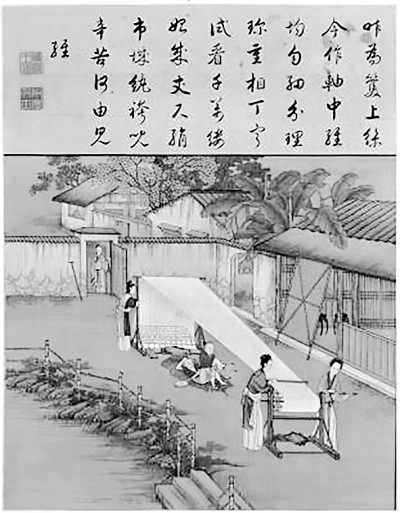

清 《经》 图片选自《华夏日常生活史》

北齐 彩绘陶牛车 图片选自《华夏日常生活史》

莫高窟壁画女十三娘局部图 常沙娜 摹 图片选自《华夏日常生活史》

日常生活史的研究兴起于20世纪70年代,时至今日,日常生活史的研究领域出现了众多优秀著作。李志生的新著《华夏日常生活史》便是其中之一。该书以物品和图像切入历史,再以历史观照生活,双向往复,让华夏5000年的日用常行变得摇曳多姿,又形象可感。

李志生师从历史学专家王永兴教授。多年来,她在唐史、妇女史、日常生活史等研究领域及学科发展方面成绩斐然。她的《中国古代妇女史研究入门》被许多人视为研究妇女史的必读书目。

《华夏日常生活史》分为衣、食、住、行四大部分,但本书又不满足于讲述衣、食、住、行本身,还试图去追究“为什么”以及“如何成为”这样的课题,从而勾勒出华夏日常生活史的发展脉络。如此,既可从另一个角度管窥中国历史的演进历程、民族共同体形成和发展的状况,也可以从中看到中国人的聪明智慧、精神面貌。

以物探史

日常生活中的“物”作为一种人工制品,具有客观存在感,也凝聚了人类的集体记忆和个体经验。该书以“物”作为古人日常生活研究的抓手,探察社会与文化变迁最细微的脉动。

历史不仅存在于二十四史中,也存在于人们的冠带鞋袜、上衣下服中。在书里,李志生首次提出了凤冠演进的“三部曲”,即假髻首饰、花树梁冠、帽胎凤冠三阶段变化。在这里,变的是物,而饰物的等级意义,则是恒久未变的。比如,2013年4月,从江苏扬州邗江区西湖镇萧后墓中出土的礼冠格外引人注目。此冠是目前出土的等级最高、形制最完整的礼冠。据考古工作者杨军昌介绍:“这个冠是由2个博鬓、2道呈十字交叉的‘梁’和3道呈环带的‘箍’组成基本架构,然后在框架构件上又分布了13颗花树。”但研究者也敏锐地发现,礼冠上有花树13颗,明显与隋唐之制不符。按制度,唐朝皇后的首饰花是12树,12才是至尊。有学者推测,或许正是不想给萧皇后以最正宗的皇后葬礼,才给了她非至尊的13颗花树。

在“唐代的住宅空间”论证中,李志生以“门”为切入点,循着由内而外的顺序,按照大门和门馆、中门和中堂、北庭和北堂、西院和亭、厩仆的空间脉络,层层推进。让读者深有感触的是,具有遮风挡雨功能的住宅,竟然暗含着尊卑、上下、男女、内外之别的深意。一座宅第就是一个小社会。读者从而理解了五十岁才在长安买到房子的白居易的感慨,“贞元十九年春,居易以拔萃选及第,授校书郎,始于长安求假居处,得常乐里故关相国私第之东亭而处之”;也对杜甫的“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的情怀有了更深的敬佩之情。所以,日常生活的“住”体现的不仅是房屋的建筑结构,里面也暗含着中国人的情感、情怀,当然也是中国史的另类书写。

总之,特定的物品或事物,既是政治、经济、文化及社会等诸多力量相互作用的结果,也是构建日常生活方式、社会形态及其历史进程的重要载体。

以图证史

所谓图像史学,主要是利用图像来研究历史和传播历史的科学,包括图像史料学和图像媒介史学两大部分。前者主要是指利用过去的图像来研究历史的科学,可称为“图像证史”;而后者主要是指当下利用图像来传播历史研究和历史知识的科学,可称为“图像传史”。

李志生在书中将壁画、画像砖、传世画作、出土文物等图像作为史料,充分发挥图像证史、图像传史的作用。生动精美的图像史料,与书中的文字交相辉映,再现了古代真实、立体的生活图景,让我们触摸到了历史的脉搏。

如作者对敦煌莫高窟第12窟晚唐婚嫁图的运用,让读者感受到唐代婚礼的隆重,新娘婚礼服饰之精美。图中,来宾已在棚下就座礼席,新郎头戴毡帽,双手持笏,身着袍服,足蹬乌皮靴,正在伏地行跪拜礼;新郎旁的新娘,头戴凤饰,身着裙衫帔,双手敛于胸前,在行女人拜(后来也称万福礼)。因时间久远,新娘的妆容已经模糊不清,但从新娘脸上依稀可辨的红唇,可以想象一千多年前,年轻漂亮的新娘子的妆容。当我们惊叹中国人审美的同时,也致敬绘制壁画的画家。正是他们,将一千多年前人们的日常生活永远地保留在了石窟洞中,也将历史保留了下来。

厨房作为传统女性重要的生活空间,也得到了作者的重视。书中选取的北宋妇女斫鲙画像砖,就是古代女性在厨房劳作的缩影。斫鲙雕砖表现了一位妇女剖鱼做饭的场景,她腰系宽大的斜格纹围裙,挽起袖子,露出多圈套镯;身前的高木方桌上有各种厨房必备品,如厨刀、菜墩、水盆、方炉、锅等细节;桌旁有一个方形火炉,炉火熊熊,炉上有锅,锅中水在沸腾,表示即将煮鱼。画面构图生动,线条流畅,生活气息十分浓厚。即便是今天的读者看来,也倍觉可亲可感。

“站有站相,坐有坐相”是中国人的家规。而坐相究竟是什么样子?图像史学的运用,就直观地解决了这个问题。李志生将古人跪坐、跽坐、箕坐、踞坐等姿势,分别通过殷墟妇好墓出土玉人、秦始皇帝陵K0007陪葬坑出土跽俑和箕俑、持伞女俑呈现出来。读者由此可以明白,为什么孟子看到妻子在屋里“踞”坐,就认为“妇无礼,请去之”;也明白了为什么人们如此看重“站如松”“坐如钟”“行如风”,因为这其中蕴含着中国人的精气神。

以史为灯

作者不仅仅是通过微末之物、日常之行回溯历史,同时还利用获得的历史新知和前人成果,回照当下和日常,如同X光般,让寻常的物品和行为显露出观念的结构,以及这种结构的流变。

历史存在于一粥一饭、一鼎一镬之中。比如在饮食方面,本书新意频出,李志生写出了各种肉类在古人饭桌上的浮沉史。在春秋时期,猪的使用功能已被提到了政治的高度。在祭祀上,无论是太牢还是少牢,猪都受列其中。越王勾践卧薪尝胆、图灭吴国时,猪就成了奖励政策。至战国秦汉时期,随着农业的发展与野外草场的萎缩,牛、马、羊的畜养逐渐减少,而与农耕种植业相随相伴的猪、鸡等杂食类动物,开始慢慢成为百姓的主要肉食。到了中古时期,受游牧民族的影响,羊肉成为人们的主要肉食。到了明代,因人口与土地的矛盾,猪肉成为肉食中的主流。所以,在唐代,来到田家做客的孟浩然,品尝的是故人具的“鸡黍”。而同时代的李白却和岑夫子、丹丘生一起,“烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯”。

可以说,将日常生活置于大历史中,是解决前文所提的“为什么”以及“如何成为”的问题的关键。李志生深谙此理,针对服色的变化,书中得出这样的结论:王朝的更迭导致了服色的更易;君臣的地位决定了服色的差别;时代的变迁影响了正色服和间色服贵贱的浮沉。

比如书中提到,历史上有“曹操赐蔡文姬头巾、履、袜”一说。但是,曹操为什么要赐给蔡文姬这些物品?这些物品说明了什么?据《后汉书》记载,蔡文姬丈夫董祀“犯法当死”。蔡文姬为夫求情,“蓬首徒行,叩头请罪,音辞清辩,旨甚酸哀”。据王子今《履与礼:汉晋等级秩序的立足点》可知,在汉晋时期,“‘跣足’作焉礼制规定的动作,通常也表示谢罪态度,这是与身份低下者的行走方式一致的”。所以曹操赐蔡文姬履、袜,既是对她的关心,也包含同意她的请求,原宥董祀之罪的意思。这些对“为什么”的进一步思考,就是《华夏日常生活史》带给读者的启示。

再如坐具的变化,也可从一个侧面反映出古人生活方式和出行方式的变迁。汉代之前,人们以席地而坐为主。到了汉魏南北朝时,则出现了以床榻为中心的起居格局。至唐代,高足坐具逐渐进入当时人们的日常生活,人们从席地而坐向垂足而坐转变。正因为高足坐具的出现,到了宋代,出行工具——轿子出现了。尤其是南渡之后,因南方气候潮湿,城市道路泥泞,骑马不但容易打滑,还会弄脏衣服,于是乘轿就成了更佳选择。这样的论证,让笔者不由得产生这样的联想:靖康之变后,李清照是乘轿子从青州到临安的吗?一路上她遇到了哪些行旅风险?

既然本书研究的是日常生活史,当然包括了男性及女性的日常生活史。如李志生在探讨耕织的性别特征时认为:中国古老的农业社会,发展出了男耕女织的性别分工;中古时期的赋调制、历代帝后的亲耕与亲蚕礼更是明确了“男耕女织”的内在理念。这为我们理解传统社会中男、女的定位提供了一个有意思的视角,正如英国学者白馥兰所认为的“‘男耕女织’体现了中国古代哲学所主张的阴阳平衡、政通人和,还提出‘男耕女织’既为家庭提供衣食所需,又体现民众与国家间的道德契约,男性与女性在缴纳赋税、维护国家稳定方面作出了重要贡献,而国家也为民众提供了某些福祉”。

在探讨茶的部分,作者通过中国茶和英国茶的对比,敏锐地发现了不同国家茶文化中的性别差异。“由于女性的贡献和英式茶饮的特点,使英国茶带上了女性的特点。茶是适合女性的饮料这一观念,也成为早期英国贵族社会的基本共识。相比之下,中国茶的男性特点更突出,茶的起源、推广,无不带有男性的身影;确定制茶、饮茶规矩,提出茶精神的,也都是男性;主流茶饮人群同样是男性”。

总之,将大历史的变迁作为古人日常生活变化的推动力的研究理念,可以帮助我们找到自己的根脉,理解华夏文明的传承与变迁,让我们了解中国人的民族性格和精神气质是如何塑造的。

任何“日常”都有起源,任何“习惯”都有逻辑。这就是物质史,或日常生活史能成为学术研究课题的深层原因。而其扑面而来的人间烟火气息,让学术和读者之间产生了最深的心灵共振。

(作者:郭海文,系陕西师范大学历史文化学院教授)

责任编辑:张建伟

浏览量:

593

浏览量:

593

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号