2019年7月6日,作为中华五千年文明史实证的良渚古城遗址获准列入《世界文化遗产名录》。五年来,良渚申遗的“后半篇文章”正在写下。

在良渚古城遗址所在的杭州市余杭区,当地通过持续擦亮“五千年中国看良渚”金名片,在良渚古城遗址及良渚文化的保护研究走向深入的同时,推动其逐渐演化为推动文明互鉴、区域发展的“新引擎”。古老的良渚,也在这一过程中展现出文明圣地更年轻、多元的一面。

文脉赓续全面深入

保护、赓续文脉,好比一条代代接力之路。而为遗址“让路”,已成为杭州一项跨越四十余年的“传统”。

20世纪80年代,人们发现当时的“104国道”穿越莫角山等重要的良渚遗址,后来当地交通部门对此进行改道迁移;2016年,为避免过境交通对良渚古城本体的干扰,当地对老“104国道”经过良渚古城的部分进行封闭废止,并开展地形环境修复;几年后,杭州绕城西复线工程绕行6公里,避开良渚古城外围水利系统工程遗址,确保文物安全。

“让路”背后,是杭州举全市之力,写好良渚古城遗址保护、传承、利用“文章”。

五年来,杭州率先在全国开创“专职机构+法律法规+政策制度+数字赋能”的大遗址保护管理“文物特区”模式;出台全国首个大遗址保护地方性专项法规《杭州市良渚遗址保护管理条例》;将良渚新城部分土地出让金用于良渚遗址保护,以“建新城保古城”创新机制破解文物保护与经济发展矛盾……

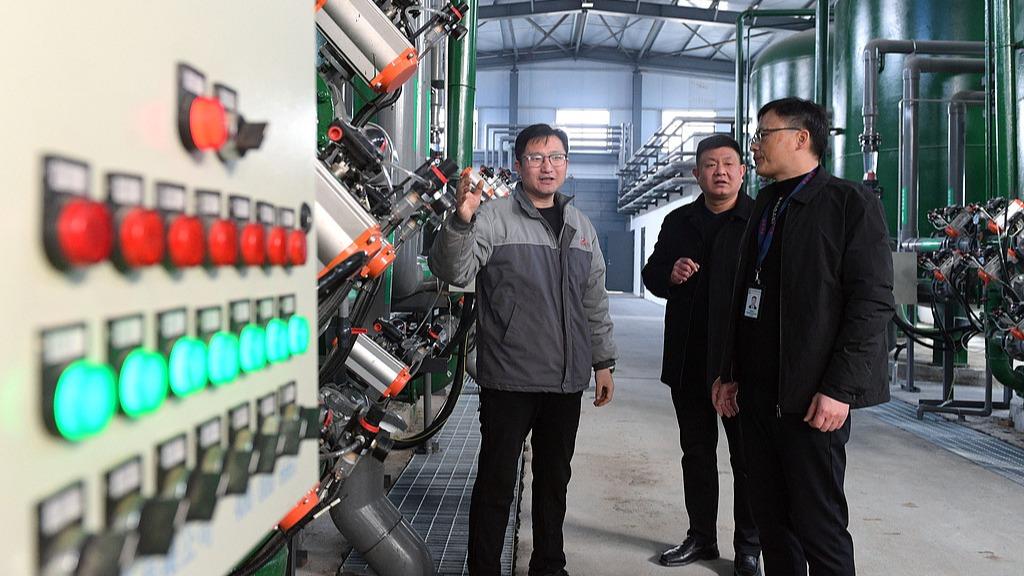

针对良渚点多面广带来的监管难题,当地打造“良渚遗址5000+数智应用平台”,实现“变化可监测、风险可预警、行为可追溯、保护可提前”的全天候动态化遗址保护闭环。

寻求遗址保护的创新应用是一条长期之路。

“期待未来有一个像ChatGPT的遗产保护机器人,能够实时感知和获取遗产保护管理的数据,给我们的管理工作提供建议和预警。”杭州良渚古城遗址世界遗产监测管理中心主任孙海波表示。

中外观众参观良渚博物院。鲍梦妮 摄

文明互鉴美美与共

文明因交流而多彩。五年来,良渚也成为一道桥梁,将世界与中国连得更近。

玉文化是良渚刻在中华文明的印记。以玉为题,良渚文化先后与三星堆文化、红山文化等对话。良渚博物院还联合9个省市17家文博单位在故宫博物院举办“良渚与古代中国——玉器显示的五千年文明”展。

在与中国其他域文明联动的同时,良渚也积极对话世界。

6日,“良渚古城·托莱多古城”中西文明对话活动在杭州举行。“良渚古城的精美玉器和复杂规划让我惊叹不已,而托莱多古城的多元文化和独特建筑风格也让我流连忘返。通过这样的交流活动,我们能够更好地促进不同文明之间的理解和尊重。”当日,一位西班牙学者表示。

上个月,“良渚古城·雅典卫城”文明对话、“何以文明·遇见良渚”2024全球巡展分别走进希腊和英国。去年,首届“良渚论坛”成功举办,91个国家和地区的300余名嘉宾参加……

在良渚博物院(良渚研究院)院长、中国古迹遗址保护协会考古遗产管理专委会主任委员徐天进看来,文化文明间的交流对话应是一种常态。

“与国内不同区域文明交流,我们希望来展现良渚文化的‘源’和‘流’。良渚文化是中华五千年文明中的一个点,它和之后的中华文明究竟有何关系,需要一系列的展览来说明。我们要从不同角度把一条条线串联起来,让民众知道,良渚和我们的今天有着密切的联系。”徐天进说。

关于“走出去”,他表示:“接下来,为了让我们自己更清楚了解良渚文明的特征,也让全世界更多人能够认识良渚、了解良渚,我们也会围绕世界四大文明的交流策划更多展览。”

文盛业兴赋能发展

传承的意义更在于激活文化的更大价值,利用文化赋能当下。此理念折射于余杭,是一条具体的“大走廊”。

2022年12月30日,余杭首次提出谋划打造良渚文化大走廊,以五千多年的良渚文化为龙头,将两千多年的运河文化、一千多年的径山文化、双千年古镇文化、苕溪文化和现代数字文化等串珠成链。

中国(良渚)数字文化社区就是其中的一个重要节点。该社区重点打造“数字技术+文化”产业体系,以游戏、动漫、影视、短视频等作为产业核心发展方向。

该社区运营总监马田思杰介绍,良渚厚重的文化底蕴和良好的创业氛围吸引了诸多企业。目前,这里已招引300余家企业。

入驻此处的思享无限控股有限公司一直致力于文化出海。近年来,该公司持续探索如何将AIGC与良渚文化相结合,并整合高校、媒体等专家资源,共同推进良渚文化的“线上+线下”传播。

“让我们决定留下来的,一方面是良渚五千多年的文化底蕴,另一方面是当地的营商环境,让我们特别有信心。”该企业副总裁印小可说。

本月,作为良渚文化大走廊首期十大工程之一的良渚5000+艺创园即将开园。这里集产业办公、会展活动、文旅消费等功能于一体,旨在打造成为良渚文化大走廊上的标志性艺创产业平台和文化艺术交流高地。

良渚文化国际交流中心、径山茶文化公园……近两年,在杭州市、浙江省先后将良渚文化大走廊建设纳入战略层面推进的背景下,这条大走廊正在一个个民生、产业标志性项目的打造中愈发成型,向“文化之廊、生态之廊、共富之廊、发展之廊、合作之廊”目标加速迈进。

杭州市委常委、余杭区委书记刘颖表示,余杭将举全区之力推进良渚文化大走廊建设,以满足人民群众对美好生活的向往为出发点和落脚点,以推进“十大工程”为重要载体,不断增进民生福祉、促进共同富裕,切实将文化优势转化为高质量发展成果、高品质生活成色。(鲍梦妮)

(责编:杨虞波罗、李楠桦)

浏览量:

4311

浏览量:

4311

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

京公网安备11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号